Dernière publication :

mercredi 15 avril 2015

Rechercher

par mot-clé

par index

California

Mr Bungle

par Antoine Verley le 12 octobre 2010

Paru le 13 juillet 1999 (Warner Bros)

“…Then, in the lunch room, Mr Bungle was so clumsy and impolite that he knocked over everything. And no one wanted to sit next to him. The children knew that even though Mr Bungle was funny to watch, he wouldn’t be much fun to eat with. Phil knew that Mr Bungle wouldn’t have many friends. He wouldn’t want to be like Mr Bungle. »

En 1983, le regretté Pee Wee Herman Show mettait en scène un clown inspiré d’un sketch éducatif de la fin des années 50. La vétusté du sketch et la platitude psychologique de cet anti-role model définitif, ce Mr Bungle, provoquèrent fatalement le rire chez les spectateurs endurcis ; il ne pouvait que susciter plus d’idées malsaines que l’on croyait six cerveaux d’Eureka, Californie, capables d’en enfanter. Les fameux six cerveaux se demandèrent, à la vue du fameux clown : et si ce Mr Bungle avait existé dans notre monde ?

Les protohistoriens Eurekologues s’accordent généralement pour dater la naissance du monstre (et la mort sur le coup de sa

primigeste) à 1986. Ce siècle avait quatre-vingt-six ans, lorsque le lardon cognant et vagissant plus que de raison jaillit du giron maternel, décidé à inonder son entourage de vomi, car tel était son bon plaisir. La cassette de l’accouchement, The Raging Wrath Of The Easter Bunny, est introuvable.

primigeste) à 1986. Ce siècle avait quatre-vingt-six ans, lorsque le lardon cognant et vagissant plus que de raison jaillit du giron maternel, décidé à inonder son entourage de vomi, car tel était son bon plaisir. La cassette de l’accouchement, The Raging Wrath Of The Easter Bunny, est introuvable.

Après avoir appris tôt à marcher (Bowel Of Chiley) pour finalement

étaler sa lourde carcasse devant l’Eglise cathodique (Goddamit I Love America !), le jeune Mr Bungle fut décidé à prendre le chemin de l’école, et à découvrir, avec la société, l’asociabilité (OU818, Mr Bungle). Ainsi que jeu solitaire, junk food, projections indiscriminées de matière

étaler sa lourde carcasse devant l’Eglise cathodique (Goddamit I Love America !), le jeune Mr Bungle fut décidé à prendre le chemin de l’école, et à découvrir, avec la société, l’asociabilité (OU818, Mr Bungle). Ainsi que jeu solitaire, junk food, projections indiscriminées de matière

fécale et multiples autres réjouissances… Le mot de Jeremy Hardy (« Personne ne grandit dans l’espoir d’être un junkie, de manger dans des fast-food ou d’écouter du Phil Collins, mais le

fécale et multiples autres réjouissances… Le mot de Jeremy Hardy (« Personne ne grandit dans l’espoir d’être un junkie, de manger dans des fast-food ou d’écouter du Phil Collins, mais le

capitalisme vous apprend tout ça ») s’applique à merveille au jeune homme bêtifié au berceau à grands renforts de cristaux liquides. Bref, on a déjà là la

capitalisme vous apprend tout ça ») s’applique à merveille au jeune homme bêtifié au berceau à grands renforts de cristaux liquides. Bref, on a déjà là la

progression logique d’un gamin, déjà pas tendre, métamorphosé par la société en solipsiste absolu au surmoi plat comme une crêpe bretonne. Qu’allait-il devenir ?

progression logique d’un gamin, déjà pas tendre, métamorphosé par la société en solipsiste absolu au surmoi plat comme une crêpe bretonne. Qu’allait-il devenir ?

On le retrouve, quelques années plus tard, dans un asile psychiatrique, en camisole, l’écume aux lèvres, ruant sa frêle carcasse de freakopathe sur les murs de sa cellule capitonnée. Médecin et

infirmière, anxieux, craignent le pire. Pendant ce temps, jour et nuit tournent les caméras de sécurité ce qui paraîtra quelques temps après sous le nom de Disco Volante (1995).

infirmière, anxieux, craignent le pire. Pendant ce temps, jour et nuit tournent les caméras de sécurité ce qui paraîtra quelques temps après sous le nom de Disco Volante (1995).

Le nouveau venu se demandera dans quel délire cet enfariné de rédacteur l’aura emmené… Une explication s’impose, nous parlons ici d’un groupe, le meilleur des 90s (de tout l’étang ?), formé au départ autour du trio Mike Patton (Chant), Trey Spruance (Guitare), et Trevor Dunn (Basse), avec les plus âgés Danny Heifetz (Batterie), Clinton "Bär" McKinnon et Theo Lengyel (Saxophones). La mignonnette iconographie qui précède n’est autre qu’une fumeuse interprétation, de mon cru, des divers travaux de Mr Bungle. D’un point de vue strictement musical (je sais, c’est dur, mais il le faut quand même de temps à autres quand on parle de musique), si l’on se limite aux albums officiels, Herr Bungle est d’abord passé par un whack-off funk classe et crade, sur son LP éponyme ; Accusés de plagiat par leurs éternels rivaux des Red Hot (mais si, vous savez, ce groupe qui se croit capable de sortir de bons albums simplement parce qu’ils ont réussi UN One Hot Minute) jaloux de l’epic pwnanza que fut le premier Bungle, ils ne cessèrent de subir les foudres de ces derniers. Ensuite, Disco Volante sonne comme un fouillis avant-gardiste brut, ultraviolent et dissonant.

California, enfin, présente une démarche plus pop à tout point de vue ; premièrement, dans le sens où il est la captation de la quête de la pop song ultime ; si l’usage de l’Adhan (« MAIS IL VA LA FERMER, SA GUEULE ? ») doublé d’un Kecak (chant indonésien ; non, ce n’est pas une polyphonie corse) sur Goodbye Sober Day peut faire sourire, il n’est néanmoins pas présent comme élément d’une plate recherche du grotesque, mais bel et bien comme matière première, comme glaise poïétique, élément à part entière de la cathédrale pop d’un groupe faisant carnage atomique de tout bois.

Deuxièmement, il est pop dans le sens où il tend à concentrer en son sein toutes les tentacules de l’hyperonyme macrocosmique pop, représenter autant de genres de musique populaire (par opposition à la musique « savante ») que possible en trois quarts d’heure grandioses. Le lecteur attendra, d’une pupille aussi dilatée que celle d’un Spider Jerusalem, une énumération des fameux genres représentés, mais, désolé de vous décevoir, il n’en sera rien… Tout d’abord parce que, face à cet Everest auditif, l’exhaustivité est impossible pour un simple mortel ; et puis lire "Album génial because musique arabe, variétoche italienne, surf rock, disco, death metal, sunshine pop, jazz modal, soul, bossa, slow, électro, avant-garde, rock’n’roll, boogie, fanfare, smooth jazz, klezmer, rock progressif, musique liturgique, kecak, easy listening, crooning, nursery rhyme, une poignée de bruits bizarres, paf, emballé c’est pesé, super public ce soir" ferait une belle jambe au lecteur / auditeur : tout cela ne lui ouvrira aucune hypothèse d’écoute. Et puis, comme dirait l’autre, tout le monde a des oreilles… Bref, merveille pour l’auditeur et torture pour le critique (ce qui vaudra toujours mieux que l’inverse, me direz-vous).

"Et ce personnage, ce Mr Bungle dont nous devisions tantôt, s’est-il finalement assagi avec la poppyfication du groupe susnommé ?" Demanderez-vous. Absolument pas. Mr Bungle est bel et bien, comme la Team Rocket, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le vice et la violence ne sont pas montrés mais uniquement suggérés par une tension permanente maquillée par un charme douteux. Hitchcock aurait déclaré, à juste titre, qu’ « il n’y a pas de terreur dans un coup de fusil, simplement dans son anticipation. » De même, quoi de plus inquiétant qu’un prédateur avenant au premier abord, mais exhalant à travers chaque note une étincelle de perversité refoulée ? Vraiment, on croirait entendre Nicholson chanter du Burt Bacharach à un cocktail. Braconnant à l’effluve odalisque et aux cordes astringentes, Mr Bungle a ici atteint sa phase terminale, la plus complexe, la plus perverse, mais aussi la plus passionnante. Même leurs altesses sérénissimes de Pitchfork, dans leur grande mansuétude, ont accordé à l’album la note de 7,3 (en vertu de leur système infaillible, un élevage de lamantins choisissant des notes depuis leur aquarium. Oui, comme les scénaristes de Family Guy).

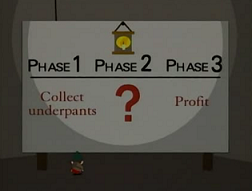

Pour commencer, posons un avertissement au lecteur : si tu attends, comme explication à l’absolue réussite qu’est California, quoi que ce soit de plus glamour que TECHNIQUE et TRAVAIL, tu risques fort de t’en trouver déçu… En effet, que serait Ars Moriendi sans sa maîtrise des gammes orientales et des signatures impaires, Air-Conditioned Nightmare sans sa maîtrise des enchaînements doo wop / gamme de blues / metal / surf rock / transitions au synthés analogiques ? L’album est intégralement réalisé avec une maîtrise technique / psychoacoustique du projet, histoire d’enculer sans ambages Crystal Castles et tous les autres Gnomes voleurs de slips (« Etape un, concept ; étape deux… Etape 3, œuvre musicale) et wannabe Residents du rock indé croyant à la musique comme émanation spontanée et évidente d’une idée, passant comme par magie du langage humain au langage musical…

Maintenant que c’est dit, Mr Bungle a trop souvent été limité (si l’on peut parler de limitation) à Mike Patton. Certes, on ne diminuera en rien son génie. Si l’on compare les crédits, le gominé porte haut sur son front populaire ; il est impliqué dans la composition de pas moins de 7 titres de l’album (2 seul, 5 en collaboration). Mais il n’y a pas que lui : d’ailleurs, comme disait un pote, Mr Bungle, c’est comme le Velvet. Ben oui, Mr Bungle : deux génies, Mike Patton et Trey Spruance ; le Velvet Underground : deux génies, John Cale et… Euh… Merde, oubliez, ça marche pas, son truc... Enfin bref, tout cela pour dire que si le produit fini est ce qu’il est aujourd’hui, c’est parce qu’il est le fruit de la fusion de plusieurs hommes en un seul. Et, après mûre étude prosopographique, on peut assurer que chacun d’entre eux pratique son instrument de longue date et est complètement taré. Ça rapproche.

Mike Patton, tout d’abord, on le dit, le martèle et l’assène, n’est pas le seul responsable de California. Ses cordes vocales élastiques sont même des instruments parmi d’autres, et ce non seulement lors de séquences doo-wop (The Air-Conditioned Nightmare, Vanity Fair), mais également lorsqu’halètements (The Holy Filament), scat au nigger knife (None Of Them Knew They Were Robots), beatbox (Retrovertigo), "hey", "tchak", "you-hooo" et autres "tchaaa" sont présents pour en attester et prendre le pas sur les textes... Musicaux eux-mêmes, on en voudra pour preuves parmi d’autres le clapet "Lipstick, a slap on my cheek" de Pink Cigarette, le gargouillis d’agonie d’Ars Moriendi "All my bones are laughing as you’re dancing on my grave"... En outre ,California est le premier des trois albums de Mr Bungle dont les notes de pochette ne comprennent pas les textes des morceaux, ce qui n’a rien d’un détail : les blablateries absconses sur la castration (Vanity Fair), l’art de mourir (Ars Moriendi) ou encore les frasques du ça (The Air-Conditioned Nightmare) ne sauraient souffrir nulle exégèse : elles ne sont qu’une partition, et les mots ne sont que la dimension de chaleur et d’humanité nécessaires à la pop.

Trey Spruance. Tout est dit, semble-t-il. Mais la règle d’or d’Inside Rock est de donner toujours davantage à ses lecteurs révérés en attendant qu’eux-mêmes nous rendent la pareille. Le barbu n’a composé seul "que" Golem II : The Bionic Vapour Boy, rêverie synthétique où, comment dire... Danny Elfmann rencontre Kraftwerk dans une boîte à musique funk, le tout interprété par un humain de l’an 2000 tel qu’imaginé dans les années 60… Exemple rare de futurorétrisme autoringardisé (talkbox et synthés funky, priceless). A nous faire oublier sa surf guitar inoubliable qui tutoie rien moins que Dick Dale et vouvoie rien davantage que Lee Ranaldo. Il suffit d’écouter None Of Them Knew They Were Robots, pièce de jazz swing déconstruite et saupoudrée de références nudge-nudge (Blue Suede Shoes, Le Parrain, Saint Thomas d’Aquin) : sa rythmique gratouillée aux cure-dents, son solo WesMontgomeryen atomisant tous les Satriani de l’univers…

Et Trevor Dunn. Wotta guy, tout de même… Un des rares types sur terre qui peut se targuer, arguments à l’appui, de traiter Flea de tapette (bon, c’est pas totalement mérité, mais qu’est-ce que ça fait du bien !). On connaissait le slappeur lubrique (Squeeze Me Macaroni), le free-jazzman déjanté (Carry Stress In The Jaw), mais Dunn dévoile ici une influence plus étonnante (sur le refrain de Sweet Charity notamment) : Chuck Rainey. A l’instar du mythique session man de Steely Dan sur Black Cow et I Got The News, la blonde aubergiste bavaroise distille un son de basse fluide se coulant tel un bronze dans la grosse caisse de Danny Heifetz, claquant comme une souricière. Good lord, dur pour votre humble laquais de décocher des formules plus idoines que "groove de taré" pour qualifier cette assise rythmique époustouflante… Et l’animal sait écrire, rien qu’à entendre Retrovertigo et sa montée en puissance couillue au xylophone, duos éclatants de notes déroulant le tapis rouge pour une apothéose nucléaire pompière à la caisse claire démultipliée et aux harmonies Whilemyguitargentlyweepsesques . Et ce vibraphone, merde… Il paraît que c’est en l’entendant, à l’époque de sa sortie, que Thom Yorke aurait décidé d’arrêter de faire de la musique.

Avec telle équipe, la deuxième révolution que la pop music aura connu dans son histoire (après Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band) s’opère sous les meilleures auspices. Mr Bungle détruit, de la rage meurtrière qu’on lui sait, les plus infimes préceptes de la pop, et installe son diktat : à savoir la pop song 2.0, faite de fragments de chansons de quelques secondes mis bout à bout. ; en bref, des montagnes russes musicales, dont les plus flagrants spécimens sont Ars Moriendi et Goodbye Sober Day. Chacun de ses morceaux, malgré des changements abrupts de mode, de tempo et d’atmosphère, demeure fluide ; terriblement imprévisible, mais cohérent et toujours plaisant (sur Sweet Charity, le glissement sans transition vers la partie « clapotis dans l’Adriatique » à 1’36 est en son genre un monument). La raison à cela est que la pop repose sur un contrat implicite entre la chanson et l’oreille humaine, à savoir des enchaînements de notes auxquels l’oreille est accoutumée et qu’elle anticipe inconsciemment. Or, ici, chaque note qui clôt une partie est celle qui ouvre la suivante, garantissant une continuité malgré les changements de modes, et, donc, une ligne mélodique continue, en zigzags, virevoltante, mais pas brisée une seule fois. Un saint filament lumineux et incassable.

Cette cohérence est complexifiée par des transitions, interludes glaçants hors du temps ; s’ils suggèrent la fin d’une partie précédente, ils ne lèvent en rien le voile de la suivante, et laissent l’univers en suspens, où ce qui était n’est plus, et ce qui sera n’est pas encore. La tension et la terreur apparemment sous-jacentes au disque sont exacerbées dans ces intermèdes de quelques secondes (parfois moins), où une nappe de synthé (Golem II), un orgue liturgique inquiétant (Vanity Fair) des flatulences analogiques Pierrehenryennes ou une basse nue (None Of Them Knew They Were Robots) subliment le vide par quelques notes en suspension dans les airs. Car les notes, rappelons-le, ne sont là que pour encadrer le silence, comme le disait Miles Davis… Quand ce silence ne vient pas seul pour prouver qu’il na pas besoin d’elles pour nous glacer les sangs (Ars Moriendi, avant-dernière section).

…Ce qui nous amène tout naturellement au panégyrique du sequencing : il y a dans cet album une fluidité, non seulement intrinsèque à chaque morceau, mais également d’un morceau à l’autre, et ce parce que l’ordre des dix pistes de California est exemplaire. L’ouverture Sweet Charity, en mode warm and welcoming, se la joue easy listening d’un bout à l’autre ; Goodbye Sober Day, à l’autre extrêmité, nous dit au revoir et mime en sa fin un râle mortel. Les deux compos de Trevor Dunn, la douceur grandiloquente de Retrovertigo et le calme inquiétant de The Holy Filament, sont disposées en symétrie par rapport au milieu de l’album, garantissant un dosage régulier de trompeuse douceur au fil du skeud.

D’autres, au lieu de bouleverser les structures classiques des morceaux pop (couplet/ refrain), les épousent tout en leur injectant une certaine complexité, insérant une caution technicité dans le déjà noble art du crooning. Sur Pink Cigarette, le piano partant en vadrouille, la transposition finale de la ligne vocale tandis que Patton compte à rebours le nombre d’heures qu’il lui reste à vivre avant un coitus interruptus meurtrier (sans militantisme pro-life déplacé, faut avouer qu’avorter le climax final, c’était quand même pire qu’un meurtre).

On pourra évoquer California par sa complétude, l’étendue du nombre de genres qu’il couvre ; mais son autre grandeur est la patte California que l’on retrouve dans chaque piste de l’album. Celle-ci est conférée par le son de l’album, merveilleusement dense et généreux ; non pas vaste comme une caverne renvoyant à l’artiste l’écho de sa propre vacuité (on est pas chez Arcade Fire, quand même !), mais dont chaque atome est occupé par un cri, un souffle, une ombre, un avatar malsain du silence. Le plus bel exemple en est sans doute The Holy Filament, exemple universel en matière de profondeur de champ (rien de moins étonnant pour une chanson dont les textes traitent des théories sur l’infinité de l’univers), envoûtant monde nocturne façon Little Nemo in Slumberland dans lequel chaque martèlement délicat de basse entraîne dans son sillage myriades de poussières d’étoiles chatoyantes. Comparons-la, par exemple, avec Merry Go Bye Bye, pop song sautillante de Disco Volante souvent considérée comme le commencement officieux de l’ère California ; l’imposture ne survit pas longtemps, les claviers rachitiques de Merry Go et sa timide ligne vocale ne laissent aucun doute : le smoking prototypal du séducteur lubrique craque encore aux coutures, et n’atteindra la perfection dans le beau et l’imposture qu’une fois passés les cris de mouette de Sweet Charity.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|