Dernière publication :

mercredi 15 avril 2015

Rechercher

par mot-clé

par index

Illinois

Sufjan Stevens

par Sylvain Golvet le 11 janvier 2012

Sorti en juillet 2005 (Asthmatic Kitty / Secretly Canadian / Rough Trade)

À ma gauche, Illinois, (ou Illinoise, ou Sufjan Stevens Invites You To : Come On Feel the Illinoise, au choix), l’album de 2005 de Sufjan Stevens, long disque mélangeant le folk, la pop, l’orchestre de chambre et le rock un peu aussi. Faisant suite à un Michigan inaugurant le projet faramineux (et bidon [1]) de son auteur de réaliser un disque par État des États-Unis, cet Illinois monte un palier dans l’excellence et place son auteur parmi les meilleurs songwriters de sa génération (il a 30 ans à l’époque).

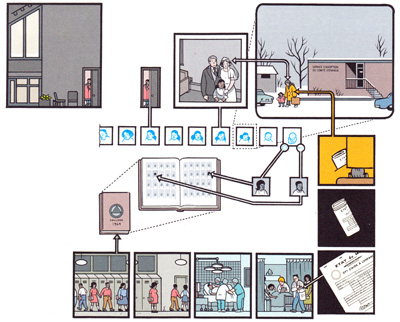

À ma droite, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, bande dessinée de 380 pages narrant la voyage d’un timide maladif qui va rencontrer son père pour la première fois. C’est écrit et dessiné par Chris Ware, génie méticuleux et flippé, auteur de strips aussi tordus que précis.

À priori, peu de points communs entre une bande dessinée et un disque, deux arts qui dialoguent rarement, répondant à des codes, traitant des sujets et dont la manière de les consommer sont plutôt éloignés. Et si quelques BDs se permettent d’évoquer la musique, comme le Lucien de Margerin, les strips rock’n’roll de Luz, jusqu’à l’étonnant chapitre de V pour Vandetta d’Alan Moore et son This Vicious Cabaret, l’occasion d’entendre une évocation du neuvième art sur disque est bien plus rare.

Et à vrai dire rien ne laisse à penser à un rapprochement des deux œuvres précitées à priori. Surtout que ce disque ne parle pas plus de BD que Jimmy Corrigan ne contient quelconques évocations musicales. C’est que, comme l’on dit d’un couple qui s’aime, ces deux œuvres, plutôt que de se faire face, regardent dans la même direction (oui je sais, c’est beau). Et c’est tout l’art narratif et symbolique de Sufjan Stevens que de nous faire apparaître autant d’images pendant les 74 minutes de son Illinois.

Le projet est évident : il s’agit de parler de sujets très personnels, intimes via l’histoire de sa ville/état/pays/monde grâce à une évocations de faits de symboles et d’analogies traversant les générations. Stevens comme Ware rapprochent la petite et la Grande histoire par le biais de personnages, dans un mode plus ou moins autobiographique. Mais ce qui est le plus troublant, c’est la prolifération de détails que les deux œuvres ont en commun. Chicago. L’exposition universelle de 1893. L’évocation de Superman, la SF désuète. Le récit par le détail. Une forme très précise et originale. Des rapprochements qu’on va détailler de suite :

La quintessence du rapprochement entre les deux œuvres tient dans le morceau Come On ! Feel the Illinoise ! La première partie du morceau évoque l’exposition universelle de Chicago de 1893, célébrant les 400 ans de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Tout comme cette évocation de l’exposition via le grand-père de Jimmy Corrigan est un flash-back dans la BD, cette première partie du titre bascule ensuite dans une deuxième partie plus mélancolique, où Stevens avoue son angoisse d’écriture, là où Jimmy Corrigan parle lui d’angoisse sociale. Cette exposition énorme, allégorie du progrès scientifique, est l’occasion pour les deux auteurs de se rappeler leurs places dans l’univers (La première case de la BD représente une terre minuscule au milieu de l’espace).

L’ART ET LA MANIÈRE

Beaucoup d’humour et d’ironie parcourt les deux œuvres. Un humour servant à cacher ou atténuer une réelle émotion bien souvent. Une pudeur qui s’exprime jusque dans les titres des morceaux. Le massacre des populations locales d’Amérique est évoqué ce titre aussi long qu’hilarant : The Black Hawk War, or, How to Demolish an Entire Civilization and Still Feel Good About Yourself in the Morning, or, We Apologize for the Inconvenience but You’re Going to Have to Leave Now, or, ’I Have Fought the Big Knives and Will Continue to Fight Them Until They Are Off Our Lands !’

Une utilisation de la forme qui peut devenir très ludique même. Les titres à rallonge de l’album nous font nous interroger sur leur contenu, tout en déjouant les attentes, où les confirmant de manière surprenante. One Last ’Whoo-Hoo !’ for the Pullman est on ne peut plus honnête avec nous puisque la piste ne contient qu’un « whoo-hoo ». À la manière de ces interludes, Chris Ware se permet des transitions très drôles, sous des formes très diverses, du résumé caricatural à la maquette à monter soi-même.

- L’Illinois par Sufjan Stevens

Musicalement, c’est la même chose. Stevens multiplie les rythmes originaux, les arrangements discrets et placés judicieusement, ou chaque choriste féminine évoque autant de pom-pom girls. (C’est d’ailleurs ainsi qu’elles étaient habillées lors de la tournée). La mécanique d’un morceau comme Come On ! Feel the Illinoise ! est impressionnante. Il commence sur un rythme en 5/5 et déroule une foule d’instruments tel un piano, une flûte, une batterie, des chœurs, un vibraphone, une guitare, une trompette, un violon, un orgue… pour évoquer la frénésie de l’exposition universelle, puis bascule dans une deuxième partie plus retenue et mélancolique pour se terminer dans une délicate ronde entre plusieurs mélodies montantes et descendantes. D’ailleurs, si Sufjan Stevens multi-instrumentise à merveille, la liste du personnel est impressionnante sans jamais écraser l’oreille. Et c’est surtout exécuté avec une science du rythme et de l’harmonie rare tout en donnant l’impression d’être plein de vie.

L’art des deux auteurs s’exprime aussi par une grande science du détail. La ballade poignante qu’est Casimir Pulasky Day s’exprime par des images aussi insignifiantes que bouleversantes : un baiser, des lacets défaits, une carte postale. Le grand-père de Jimmy Corrigan trouve le réconfort d’une enfance malheureuse dans des objets aussi petits qu’un cheval de plomb ou qu’une dent tombée. Mais c’est surtout les souvenirs qui y sont attachés qui provoque l’émotion.

LONELY MAN IN LONELY TOWN

Le ton est indéniablement mélancolique, les premières notes de pianos laissent peu de doute. Pourtant le morceau parle d’OVNI. Sufjan Stevens aime varier les tonalités, au fil des morceaux, voire au sein du même. Si Come On ! Feel the Illinoise ! est un morceau engageant, joyeux, presque épique, il est enchaîné avec la triste ballade en hommage aux victimes de John Wayne Gacy Jr., un des serial killer les plus sanguinaires aux USA.

Des thèmes relativement proches sont aussi évoqués, la perte d’un proche (l’aïeule de Jimmy ?) dans Casimir Pulasky Day, la tristesse du voyage dans le magnifique Chicago. Rien que le titre The Man of Metropolis Steals Our Hearts semble avoir été inventé pour décrire le premier chapitre de la BD. Des thèmes qui sont toujours revisités d’une manière très subjective. Comme les paroles revisitent l’histoire d’un Etat par le prisme de sensibilités toutes personnelles, la musique remet à jour des genres aussi obsolètes que la country, le folk ou le jazz sous le maquillage d’une indie-pop moderne et classieuse. Chris Ware, lui, rend hommage au style désuet de l’âge d’or des super héros, mais aussi à toute l’imagerie publicitaire des années 50 qu’il revisite via le prisme de son art faussement simple mais à la précision diabolique.

Car Stevens comme Ware sont tous deux maîtres dans leur domaine. Chris Ware a une énorme maîtrise du dessin et de ses codes et ses effets, et surtout du medium BD, dont une description très drôle est d’ailleurs inscrite à l’intérieur de la couverture, schémas à l’appui. Quant à Stevens, sa formation classique se retrouve de bout en bout du disque, ce qui lui permet d’exprimer l’émotion voulue à chaque instant par le langage musical, que cela soit dans un mode plus jazzy (They Are Night Zombies !! They Are Neighbors !! They Have Come Back from the Dead !! Ahhhh !) ou dans une évocation plus rock, guitare saturée incluse. (The Man Of Metropolis Steals Our Hearts).

Au final, deux sensibilités qui se rejoignent dans leur thématique. Au sortir de ces deux œuvres majeures, l’on ressent la même mélancolie sourde, cette fierté d’appartenir à un héritage allié à la difficulté de l’assumer. Elles évoquent l’étrange aventure de l’homme moderne qui se bat entre nostalgie et peur du lendemain. Le final enneigé et apaisant de Jimmy Corrigan achève une aventure qui se marie à merveille aux petites notes limpides du dernier morceau de cet Illinois, nous faisant savourer le plaisir rare d’un rapprochement artistique aussi fortuit qu’heureux.

La question est : « Sufjan a-t-il lu Jimmy Corrigan en faisant son album ? » On ne le sait pas. Toujours est-il que l’on sait que le garçon est aussi porté sur les arts graphiques, en témoigne son dernier album dément et son inspiration qui ne l’est pas moins, à savoir Royal Robertson, peintre passablement dérangé. Et puis après tout peu importe. Reste deux travaux, sous deux formats qu’on n’a pas fini de savourer, ensemble ou séparément.

(Et comme la lecture de Jimmy Corrigan vous prendra plus que les 74 minutes de cet Illinois, vous pouvez l’enchaîner avec The Avalanche, compilation d’inédits issus des sessions de l’album.)

[1] "I have no qualms about admitting it was a promotional gimmick" déclarera-t-il plus tard au Guardian : http://www.guardian.co.uk/music/2009/oct/27/sufjan-stevens-the-bqe

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|