Dernière publication :

mercredi 15 avril 2015

Rechercher

par mot-clé

par index

Sortez covers !

Esquisse d’une histoire de la reprise dans le rock

par Aurélien Noyer, Emmanuel Chirache le 6 juillet 2010

Au commencement était la cover. Puis le rock fut, comme sorti de sa côte. Ça s’appelait That’s Alright Mama, un vieux rhythm’n’blues d’Arthur Crudup repris par un blanc-bec du nom de Elvis Presley. Depuis, les groupes de rock n’ont jamais cessé de piocher dans le répertoire de leurs pairs ou devanciers, une manie qui occupe une place singulière et primordiale dans l’histoire de cette musique.

Le rock’n’roll est né presque par hasard un 6 juillet 1954. Ce jour-là, relaté mille fois, Elvis Presley vient au Studio Sun pour enregistrer des reprises de blues et de country. Pendant une pause, le jeune camionneur et ses musiciens se lâchent en jouant plus vite l’un des titres, That’s Alright Mama. Blanc, fan de country et de gospel, Elvis chante le morceau comme un Noir et réconcilie en quelques secondes deux traditions musicales décennaires pour inventer le rock. Tout ça grâce à une reprise obscure ! Il faut dire qu’à l’époque, la reprise est davantage institutionnalisée qu’aujourd’hui. En fait, le lien qui relie chansons et compositeurs semble alors plus ténu, comme si les mélodies et les paroles pendaient aux arbres d’un bois communal et qu’il était loisible à chacun de les y cueillir.

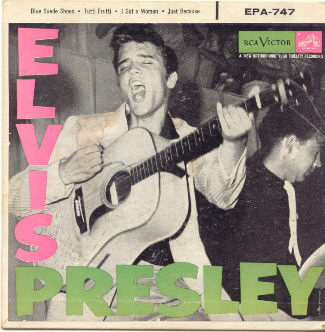

- La fameuse pochette d’Elvis qui contient Blue Suede Shoes et Tutti Frutti

Ainsi, Blue Suede Shoes de Carl Perkins tombe dans l’escarcelle d’Elvis, Bill Haley devient une star avec Rocket 88 de Jackie Brenston, tandis que Sweet Little Sixteen de Chuck Berry, écrite alors que le musicien se marie avec une mineure de 13 ans, fait le bonheur du libidineux Jerry Lee Lewis dont l’épouse, du haut de ses 15 printemps, fait figure de vieillarde grabataire en comparaison. Au-delà de la musique, la cover peut révéler des atomes crochus et des inclinations parallèlement malsaines. Bref, à l’époque, on cartonne avec la chanson d’un autre, Elvis et Jerry Lee ne sont pas réputés pour leurs compositions, mais bien pour leurs interprétations brûlantes et leur flair infaillible dans le choix de leurs reprises, qui proviennent des véritables génies du songwriting de ce temps : Little Richard (Elvis chantera Tutti Frutti), Chuck Berry (l’un des artistes les plus pillés au monde, même Carl Perkins reprend son Roll Over Beethoven) et Ray Charles (Jerry Lee s’empare magnifiquement de son What’d I say) pour ne citer qu’eux.

Quand reprendre est apprendre

Toujours est-il qu’avec l’éclosion du rock (mais aussi du folk et du rhythm’n’blues), ce sont des centaines de gamins qui rêvent désormais de marcher sur les pas de leurs aînés, si possible en reprenant leurs œuvres. Dès lors, la cover remplit le rôle d’un conservatoire de musique, elle représente ce moment fondamental de l’apprentissage du rock. En 1961, quand Bob Dylan arrive à Greenwhich Village, il connaît son Woody Guthrie sur le bout des doigts et reprend du folk, de la country et du blues. Autant de styles présents sur son premier album où l’on retrouve des morceaux de Roy Acuff, Blind Lemon Jefferson et Bukka White, ainsi qu’un arrangement du traditionnel The House Of The Rising Sun. De leur côté, les Beatles se font la main à Hambourg et à la Cavern de Liverpool en jouant des titres de Buddy Holly, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Little Richard et Chuck Berry, du rock mais aussi quelques ballades des Shirelles, de Roy Orbison ou le hit Hey ! Baby de Bruce Channel qui influencera le groupe pour Love Me Do. Chose amusante et symptomatique, sur les premières photos du groupe, les Beatles n’ont pas les costumes proprets que leur imposera vers 1963 Brian Epstein, mais un look de rockeur à la Gene Vincent, avec bananes et blousons en cuir ! Dans les années 50 et 60, tout groupe débutant entre donc en rock grâce aux covers, comme le croyant entre en communion par l’hostie, et à l’heure de sortir un premier disque ou single, la reprise devient un passage obligé. Souvent imposé par la maison de disques et/ou le manager, elle permet un investissement minimal pour un gain potentiellement énorme. Avec elle, la prise de risque est moindre, puisque le public connaît généralement déjà la chanson, ou du moins l’artiste qui la chante. Une notoriété qui, dans l’idéal, devrait rejaillir sur les apprentis rockeurs.

Voilà pourquoi les Kinks s’emparent de Long Tall Sally de Little Richard pour réaliser leur premier single. L’album qui lance les Beatles compte quant à lui pas moins de cinq reprises ainsi qu’une version de Twist And Shout. Pourtant, ce ne sont pas des covers qui vont révéler les Fab Four et la fratrie Davies, mais des compositions originales : Love Me Do pour les Beatles et You Really Got Me pour les Kinks. Tout un symbole, car derrière ces hits se dessine en filigrane une nouvelle ère où les groupes jouent la musique qu’ils ont écrite eux-mêmes. En effet, s’il naît et grandit grâce aux covers, le rock va devenir mature en s’émancipant peu à peu de leur tutelle trop pressante. Andrew Loog Oldham, le manager des Stones, l’a bien senti, lui qui contraint Jagger et Richards à composer en les enfermant dans leur cuisine toute une journée. C’est la condition sine qua non en vue d’un succès durable et de royalties sonnantes et trébuchantes.

Cependant nous n’en sommes pas encore là, loin s’en faut. Contrairement aux Beatles, les Stones des débuts cartonnent et se transcendent essentiellement grâce à des standards de blues et de rhythm’n’blues, à l’exception de quelques rocks signés pour la plupart Chuck Berry, un Noir. C’est même lui qui leur offre leur 45 tours de chauffe avec le génialissime Come On, repris plus tard par le Chocolate Watchband. Suivra un disque sur lequel les Stones affichent leur programme sur fond de reprises déhanchées et électrisantes. I Just Wanna Make Love To You annonce les mœurs lascives de la troupe et le "Summer of Love" tandis que Route 66 et sa liste de villes états-uniennes symbolisent l’attachement à la musique américaine. En juin 1964, le trou est fait : piqué à Bobby Womack, It’s All Over Now atteint la première place des charts anglais et inaugure une longue litanie de hits.

- Premier hit des Stones, It’s All Over Now est une reprise de Bobby Womack

Dans le cas des Stones, la cover représente donc bien plus qu’un simple apprentissage : en réalité, elle les a révélé à eux-mêmes en libérant une énergie salvatrice et une animalité quasi sexuelle. Du coup, les Glimmer Twins dynamitent le rhythm’n’blues et réveillent un rock’n’roll assoupi avant même d’avoir écrit la moindre note sur une partition.

Bref, la reprise, c’est d’abord l’enfance du rock, quand des gamins massacrent dans leur garage les morceaux des Stones, des Yardbirds et des Kinks, donnant ainsi naissance au courant dit “garage”, avant de devenir adultes en écrivant leurs propres titres. En 1963, l’une des premières formations du genre, les Kingsmen, décide de reprendre un morceau de Richard Berry déjà recyclé par les Wailers en 61 : Louie Louie. Seul problème, le chanteur Jack Ely est une quiche et il livre une version très approximative de la chanson. Du coup, le morceau prend une nouvelle ampleur et une nouvelle dimension, un aspect déglingué qui lui fera atteindre les sommets de la notoriété, jusqu’à être repris ensuite par les Stooges, pourtant rétifs au principe de la cover. D’autres groupes garage emprunteront un chemin similaire, comme le Chocolate Watchband qui s’approprie I’m Not Like Everybody Else des Kinks, pour être à son tour repris des années plus tard par les Undertones dans un Let’s Talk About Girls décapant. Loin d’être une voie de garage, la musique du même nom aura au final inspiré une bonne partie de la scène punk et new wave, qui le lui a bien rendu en remettant au goût du jour des groupes et des chansons tombés dans l’anonymat. Aussi tout le monde connaît-il aujourd’hui le délirant Surfin’ Bird des Trashmen grâce au tube des Cramps. Récemment le garage a refait surface et de nouvelles reprises du genre apparaissent, comme le My Little Red Book de Burt Bacharach et Hal David, d’abord joué par Love et les Standells dans les années 60, et dont une version acoustique des Naast circule sur le net.

En 1965, un autre groupe doit sa fulgurante ascension à une reprise. Il s’agit des Byrds. Convaincu qu’il tient avec eux les futurs Beatles, leur manager Jim Dickson cherche la perle rare qui fera éclater leur talent au grand jour. À force de persévérance, il finit par la dénicher : ce sera Mr. Tambourine Man, un inédit de Bob Dylan. Seul souci, ses protégés rechignent à jouer la chanson. Trop folk, trop Dylan.

- Mr Tambourine Man des Byrds ou quand la cover fonde un genre : le folk-rock

Il faudra une rencontre avec le grand manitou de la protest song lors des répétitions pour retourner comme une crêpe le groupe, manifestement envoûté par le personnage et désormais amoureux de la chanson. Électrique, plus lente et plus cristalline que l’originale, la version des Byrds casse finalement la baraque et s’arroge le titre envié de tube de l’été, trente ans avant la Macarena. Ici, la cover fonde presque à elle seule un genre musical, puisqu’en électrifiant un morceau acoustique les Byrds inventent le folk-rock, à peu près en même temps que Dylan et son Bringing It All Back Home. Mais attention à la cover-dépendance ! Après des mois de galère, il faut attendre l’adaptation de Turn ! Turn ! Turn ! de Pete Seeger pour que les Byrds renouent avec le succès. Là encore, l’originale est passée à la moulinette du groupe. Le guitariste et chanteur Roger McGuinn exprime ainsi ce phénomène : « C’était un standard folk mais, à ma façon de le jouer, c’est devenu rock’n’roll. C’est mon programme personnel, comme un ordinateur. » Une métaphore amusante, quoi que incomplète, dans la mesure où McGuinn est autant façonné par la chanson qu’il ne la façonne. C’est là tout l’intérêt et l’importance d’une reprise.

À l’inverse de tous ces groupes, Bob Dylan a connu une trajectoire plutôt originale. C’est l’une de ses propres chansons qui l’a révélé au grand public, mais chantée par d’autres ! En 1963, le trio folk Peter, Paul & Mary (ceux de l’enchanteur Puff The Magic Dragon) reprennent Blowin’ In The Wind et le hissent à la deuxième place des charts américains. Cette fois-ci, c’est un groupe qui a permis à une chanson et son auteur de percer. Dylan se transforme alors rapidement en une sorte de monstre sacré du folk et se taille une réputation de maquereau de la chanson, distribuant ses joyaux contre une récolte abondante de droits d’auteur. Même durant les périodes creuses, Dylan profitera de cette manne. Ainsi, malgré l’échec de l’album John Wesley Harding, il vivra par procuration l’énorme succès de son All Along The Watchtower métamorphosé avec brio par Jimi Hendrix...

Dis moi qui tu reprends, je te dirai qui tu es

Au fur et à mesure que le rock se constitue comme un champ à part entière de la musique populaire, le rôle joué par la cover va suivre cette évolution et se transformer. Tout en conservant, mais à un degré moindre, sa fonction d’apprentissage, elle devient sauvegarde du patrimoine et renforce son statut de repère identitaire. Avec la cover, les groupes évoquent un héritage, rendent des hommages, marquent des sympathies, des goûts, voire des amitiés, construisent des ponts entre genres ou se solidarisent à l’intérieur de l’un d’entre eux, s’approprient des discours, et surtout font vivre un patrimoine historique, des centaines de milliers de chansons écrites par des milliers d’artistes dont certaines et certains sont oubliés, mésestimés ou incompris, puis ressuscités par la cover.

Ce patrimoine, c’est d’abord celui du rhythm’n’blues, nous l’avons vu, mais c’est aussi tout simplement celui du blues, un courant qui s’accommode d’autant plus du principe de la reprise que c’est surtout via ce procédé que la plupart de ses plus anciennes chansons ont résisté à l’érosion et l’oubli causés par le temps, à une époque où la musique ne se conservait pas aussi aisément qu’aujourd’hui. Toujours est-il qu’à la fin des années 60, le blues effectue soudain son retour en grâce, un renouveau qui passe par la recrudescence de reprises du genre. Le premier album de Canned Heat est par exemple exclusivement composé de reprises blues, tandis que le succès du groupe éclate avec On The Road Again, adaptation d’un morceau de Jim Hoden. Le nom même de la formation est tiré d’un vieux blues écrit en 1928 par Tommy Johnson, intitulé Canned Heat Blues. Pendant ce temps, Janis Joplin devient une immense star en chantant des standards, et surtout en reprenant Ball And Chain de Big Mama Thornton ou encore le Summertime de Gershwin.

Peu à peu, le virtuose de la guitare Eric Clapton fera également son miel du répertoire blues, allant jusqu’à piquer les perles de son pote JJ Cale (bluesman autrement plus génial que Clapton mais moins fameux) pour en faire des tubes planétaires ; on pense bien sûr à Cocaine et After Midnight, deux merveilles de simplicité et d’efficacité que le guitar hero n’aurait jamais pu inventer tout seul...

Après une décennie 80 effrayante, Clapton entame les années 90 en rendant hommage dans son Unplugged à de vieux maîtres : le formidable Big Bill Broonzy, dont il reprend Hey Hey, Bo Diddley avec Before You Accuse Me, et Muddy Waters, qui est grandiosement honoré par un Rollin’ And Tumblin’ endiablé, un standard blues écrit à l’origine par Hambone Willie Newbern sous le titre de Roll and Tumble Blues. Récemment, l’ex-Cream a encore revisité l’un de ses vieux maîtres en sortant un album dédié à la légende Robert Johnson. Touchant. Malgré tout, on préfèrera la démarche et le talent de feu Jeffrey Lee Pierce, le leader du Gun Club, qui réalise un rêve de gosse en 1992 avec son opus Ramblin Jeffrey Lee & Cypress Grove With Willie Love, exhumation d’obscurs joyaux comme Alabama Blues de Robert Wilkins ou Hardtime Killin’ Floor Blues de l’unique Skip James. Dans le cas du blues, le rôle patrimonial de la reprise prend tout son sens : le courant restant globalement très confidentiel, souvent absent des radios, des clips, des magasins et des médias en général, les artistes font vivre eux-mêmes cet ensemble de chansons toujours menacé d’extinction.

Le rock aussi connaît cet aspect de la reprise, mais le plus souvent il s’agit pour les groupes de s’inscrire dans une lignée, de marquer des repères identitaires liés à un courant. Même les punks, qui prétendent évincer les dinosaures du rock et du passé faire table rase, n’hésitent pas en réalité à revisiter la musique des ancêtres. Plus surprenant encore, en étudiant les reprises des punks, on constate combien divers sont leurs influences et leurs goûts. Patti Smith serait plutôt mods et rhythm’n’blues si l’on en croit les reprises de My Generation des Who et de Gloria des Them sur Horses. Toujours à New-York, les Dictators, l’un des premiers groupes punk, rêvent de pop californienne et pastichent les Beach Boys grâce à d’excellentes compos déjantées et punkoïdes. Mais sur leur premier album, Go Girl Crazy, la cover c’est I Got You Babe de Sonny & Cher, un classique de la hollywood pop philspectorienne. Mieux encore, les ’Tators dopent avec bonheur le Califonia Sun popularisé par les Rivieras en 1964, preuve qu’ils n’écoutaient pas que le MC5. Même éventail chez les punks anglais. Quelle ressemblance entre les Sex Pistols et le Clash ? Si les premiers débutent en reprenant les Small Faces, le No Fun des Stooges et le Johnny B Goode de Chuck Berry (alors que Rotten exècre les reprises et ne jure que par Captain Beefheart !), les seconds n’hésitent pas à lorgner vers une tripotée de styles : le blues, avec le traditionnel Junco Partner repris à la sauce reggae, le reggae justement, avec Pressure Drop des superbes Toots & The Maytals, et le rock’n’roll avec le mythique I Fought The Law (And The Law Won).

- Sur ce EP aux airs de détachant après lavage, le Clash reprend le mythique I Fought The Law.

Cette dernière chanson a été écrite à l’origine par Sonny Curtis, le guitariste des Crickets, avant d’être reprise par le Bobby Fuller Four en 1966, qui est la version que le Clash entend et choisit d’interpréter. À propos de cette cover, Sonny Curtis dira : « J’aime pas trop la reprise des Clash, mais j’avoue qu’avec les droits d’auteur j’ai pu faire agrandir ma maison ! » [1] Attitude pas très punk mais qui a le mérite de la franchise... Enfin, en 1979 les Damned sortent Machine Gun Etiquette et illustrent leur tournant punk/pop psychédélique grâce au single White Rabbit, une cover plutôt réussi du chef d’oeuvre psyché du Jefferson Airplane. Si l’on ajoute que Sid Vicious accepte de chanter My Way sous la pression de Malcom Mc Laren, le spectre des goûts punks s’avère finalement bien plus large et bigarré qu’on aurait pu l’imaginer !

Albums de reprises et hommages

Dans les années 80 et 90, les grands groupes continuent d’honorer leurs aînés, qu’ils soient prestigieux ou humbles, et partagent un bout de leur notoriété avec eux. En 1987, le géant Metallica enregistre Garage Days Re-Revisited, un album de reprises qui sera complété par son cousin Garage Inc. en 1998. La plupart des groupes présents sur ces compilations sont issus de ce qu’on appelle communément la NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), un courant qui a fortement influencé James Hetfield et Lars Ulrich. D’ailleurs, en concert, Metallica a toujours dynamité ses chansons préférées, des titres relativement confidentiels et dont les originaux se révèlent souvent décevants une fois que les Four Horsemen sont passés par là. Parmi ces grands classiques, on notera surtout Last Caress des Misfits, un truc survolté qui vaut aussi pour ces paroles pleine de paix et d’amour : « I got something to say / I killed your baby today / And it doesnt matter much to me / As long as its dead / Well I got something to say / I raped your mother today / And it doesnt matter much to me / As long as she spread ». C’est mignon. N’oublions pas non plus l’excellent Am I Evil de Diamond Head et le virevoltant Breadfan de Budgie, un groupe de hard-rock gallois, autant de riffs assassins et taillés pour les guitares flying V de Kirk Hammett et Hetfield. Last but not least, celui qui n’a jamais vu Metallica entonner l’agressif So What de The Anti-Nowhere League a raté une occasion de bien saisir le sens du mot destructeur. So What ou l’exemple parfait du punk anglais brut, sauvage (le chanteur de ANL était surnommé Animal) et provocateur : « Well I’ve fucked a sheep / And I’ve fucked a goat / I’ve had my cock right down its throat / So what, so what » !

Autre supergroupe de l’époque, Nirvana ne se prive pas non plus pour donner un coup de pouce ou de projecteur à certaines de ses idoles. Lors de la réalisation de l’Unplugged sur la chaîne MTV, Kurt Cobain décide en effet de passer en revue ses influences. Hormis le The Man Who Sold The World de David Bowie, c’est l’occasion pour l’auditeur de découvrir des chansons largement inconnues du grand public, comme Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam des Vaselines, un groupe écossais des années 80 qui a splitté en 1990. Cobain, qui a toujours eu un faible pour les musiciens en marge du mainstream (voir sa liste de groupes préférés publiée dans ses carnets), invite pour la fin du show les très bons Meat Puppets à monter sur scène. Le set comprend Oh Me, Lake Of Fire et Plateau, les interprétations des deux dernières chansons comptant désormais parmi les grands moments de l’histoire de Nirvana. Cerise sur le gateau, le groupe va s’inscrire définitivement dans la longue tradition de la musique populaire américaine en transcendant Where Did You Sleep Last Night, un morceau datant de la fin du 19ème siècle aux origines apocryphes, diffusé notamment par Lead Belly dans les années 40 puis repris maintes fois, de Bob Dylan à Mark Lanegan, en passant par le Greatful Dead ou Chet Atkins.

Troisième et dernier mastodonte du début des 90’s, les Guns N’Roses ne sont pas en reste et sortent un album entier de reprises en 1993, “The Spaghetti Incident ?”. S’il est synonyme d’une panne d’inspiration qui se confirmera par la suite, le disque ne mérite toutefois pas le mépris ou l’indifférence qu’on lui voue généralement, et possède en réalité bien des qualités.

- L’album de reprises des Guns, l’occasion de découvrir les influences du groupe

A commencer par un goût plutôt fin en rock, une interprétation fraîche et une production carrée. Au fil des chansons, les Guns révèlent leurs penchants pour le proto-punk (les Stooges avec Raw Power), le glam (T.Rex pour Buick Makane, les New-York Dolls pour Human Being) et le punk, qui offre les meilleurs instants du disque : le groupe booste le génial New Rose des Damned, customise un hilarant et urbain Down On The Farm signé des UK Subs (« I feel just like a vegetable / Down here on the farm / They told me to get healthy / They told me to get some sun / But boredom eats me like cancer / Down here on the farm ») et Duff McKagan rend un bel hommage à son idole Johnny Thunders avec le mélancolique You Can’t Put You Arms Around A Memory. Voilà qui aura au moins le mérite de faire connaître à toute une génération d’adolescents (dont votre serviteur) des courants et des groupes alors peu en vogue.

Citons enfin l’un des meilleurs albums de reprises jamais produit, un chef d’oeuvre absolu de beauté et de relecture personnelle. En 1999, Mark Lanegan sort I’ll Take Care Of You, dont le titre même sonne comme une déclaration d’amour aux musiques folk, blues et country auxquelles le disque rend hommage. A travers son timbre de voix unique et la délicatesse de ses arrangements, Lanegan donne une cohésion à un ensemble de chansons disparates comme sans doute personne ne l’avait réalisé jusqu’ici. En deux mots, tout sonne comme du Mark Lanegan à la perfection. En ouverture, l’auditeur entendra le bouleversant Carry Home de Jeffrey Lee Pierce, le leader du Gun Club, revisité à la guitare sèche avec une sobriété poignante. Pour cet unique titre, béni soit Mark Lanegan. Mais ce n’est pas tout. Immédiatement suit la chanson titre de l’album, une ballade soul écrite par Brook Benton mais également chantée par le grand Bobby Bland. Interprétée par Lanegan, le morceau perd son côté soul et gagne en gravité sans pour autant sombrer dans le pathos. Une merveille. Judicieux et affûté dans ses choix, l’ex-Screaming Trees s’approprie tout aussi aisément le folk d’un Tim Hardin (voir le délicieux Shilo Town) ou de Fred Neil (Badi-Da), que la country du gigantesque Buck Owens (Together Again). N’oublions pas non plus Shanty Man’s Life, une mélodie envoûtante, presque une berceuse, écrite par un certain Steven Harrison Paulus, et reprise par Dave Von Ronk, le compositeur folk qui fut un temps le mentor de Dylan. Inutile de poursuivre, ce disque doit figurer sur votre table de nuit, un point c’est tout.

Pour clore ce chapitre sur les filiations, voici quelques exemples de réussites plus ou moins récentes qui me paraissent valoir l’écoute. Tout d’abord, en 1989 sort le précurseur The Real Thing de Faith No More. Vers la fin de l’album, les fans de Black Sabbath pourront découvrir une version de War Pigs telle que Ozzy Osbourne et Tony Iommi passeront à leurs yeux pour des enfants de choeur entonnant quelque cantique soporifique. Batterie déchaînée, guitare supersonique, chant explosif, difficile de faire mieux que Patton et ses sbires dans le genre ! Autre dynamitage d’un original pourtant déjà prestigieux : en 1994, le surestimé Jeff Buckley livre un bel album déprimant intitulé Grace, sur lequel Hallelujah de Leonard Cohen se retrouve pulvérisée par le chant exceptionnel du fils de Tim. Depuis cette date, il est devenu presque impossible de revenir à la source. Par caprice personnel, j’évoquerai aussi le No Quarter que Tool a enregistré en concert, une chanson aux sonorités torturées qui convient bien aux psychopathologies de Maynard James Keenan. Résultat, un profond remaniement du morceau qui vous scrute le fond de l’âme avec angoisse. Là encore, on croirait du Tool. Enfin, dans l’édition spéciale de son Sleeping With Ghosts de 2003, Placebo ajoute un CD de reprises contenant Big Mouth Strikes Again, chanson indispensable aux oreilles de tout mélomane averti. Malgré l’insupportable voix nasillarde de Brian Molko, force est de reconnaître que l’extraordinaire composition des Smiths ressort ragaillardie de cette cure de jouvence.

D’un genre l’autre

Au-delà des querelles de clocher et des cloisonnements, il arrive qu’une chanson rassemble les passionnés de musique en passant d’un courant à un autre. Une manière de consacrer la perméabilité aux influences les plus variées de la musique populaire, ce buvard qui boit tout ce qui le touche, ou même l’effleure, pour mieux s’en imprégner. Souvent nées de coups de foudre, ces reprises singulières sont autant de mains tendues qui ont enrichi la musique tout au long de ces cinquante dernières années [2]. C’est Aretha Franklin qui fait swinguer le fabuleux Eleonor Rigby des Beatles, c’est Ray Charles qui chante Yesterday, Jethro Tull qui transforme la Bourée de Jean-Sébastien Bach en fusion jazz-rock, les Animals qui ravalent Paint It Black pour notre plus grand bonheur en l’arrangeant façon latinos et bossa nova avec une session cuivres et instruments à vent.

Surtout, c’est Otis Redding qui entonne (I Can’t Get No) Satisfaction et réalise ainsi le fameux "crossover", c’est-à-dire conquérir le public blanc pour un artiste noir. Très populaire auprès de la communauté afro-américaine, le Big O devient soudain numéro un dans les charts avec cet hymne des adolescents blancs et contribue à rapprocher les deux communautés.

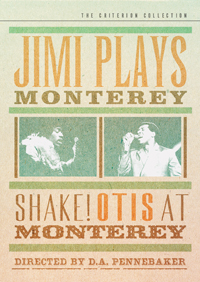

- La jaquette du DVD du festival de Monterey où Otis Redding reprit Satisfaction

Redding est même invité au Monterey Pop Festival de 1967, lors duquel il fascine définitivement les festivaliers en chantant ce Satisfaction devenu universel. En pleine lutte pour les droits civiques, ce succès n’a rien d’anecdotique.

Pour son premier album solo, ce sont encore les Stones que Rod Stewart malmène. En 1969, son Street Fighting Man bluesy ringardise déjà l’original paru un an plus tôt. Après une intro lente et cool, Rod the mod se lance dans un véritable show, avec guitares slide et batterie surpuissante, avant que la basse de Ron Wood ne prépare une transition hallucinante vers le thème de We Love You joué au piano par Ian McLagan... Comment dire ? Incontournable.

Rendons à César ce qui lui appartient, si des artistes soul ont repris du rock, l’inverse est également vrai. En 1970, Creedence Clearwater Revival rallonge un hit de la Motown, I Heard It Through The Grapevine, interprété par Smokey Robinson et les Isley Brothers avant que Marvin Gaye ne lui confère un succès durable. Le destin de cette chanson ne s’arrêtera pas à la version de CCR, puisque les Slits, Tuxedomoon et Kaiser Chiefs, entre autres, lui redonneront vie. Marvin Gaye fait d’ailleurs partie des chanteurs soul qui impriment le plus leur marque sur des artistes de divers horizons. Ainsi, en 1971, l’extravagant jazzman Rahsaan Roland Kirk souffle simultanément dans un saxophone ténor, un manzello et un stritch (un saxophone Buescher de 1927) pour chahuter le Ain’t No Sunshine un classique de la soul écrit par Bill Withers, dont il expectore lui-même la mélodie entre deux "pouet". Vous l’aurez compris, c’est une petite prouesse de l’ordre de la révélation mystique qu’il faut se procurer d’urgence.

Ce n’est pas tout, ce type de passerelle peut exister d’une contrée à une autre. Dans les années 70, deux anglo-saxons vont élargir la réputation de Jacques Brel en modifiant plus ou moins ces chansons. David Bowie s’attaque au légendaire The Port Of Amsterdam à la guitare sur les ondes de la BBC. Un pari risqué qui s’avère payant, dans la mesure où le Thin White Duke parvient à transporter l’auditoire avec brio. Avec If You Go Away (la traduction est inutile) du même Brel, Scott Walker se la joue plus crooner grandiloquent, ce qui convient relativement bien à la matière originelle.

Certains n’hésitent pas à modifier totalement l’interprétation d’origine pour se démarquer ou prouver l’universalité d’une oeuvre. Aussi le quatuor finlandais Apocalyptica a-t-il choisi de reprendre le répertoire de Metallica (entre autres parangons du metal) au violoncelle. Une initiative qui interpelle mais déçoit et lasse rapidement.

- Metallica au violoncelle, à quand Slayer au Ukulélé ?

Christopher O’Riley, lui, préfère reprendre du Radiohead au piano, son Paranoid Android méritant qu’on s’y attarde. En 2000, l’électronicien Uwe Schmidt réalise quant à lui sous le pseudo LB une compilation de standards froidement numériques, de David Bowie à James Brown en passant par un Angie estampillé troisième millénaire, science-fiction et computer voice. Bientôt, C3PO et R2D2 chanteront "We are the robots" en reprenant Kraftwerk, tout est normal.

Parmi les autres traitements de choc fameux dans l’histoire de la reprise, notons encore le Sweet Dreams (Are Made Of These) du groupe new wave Eurythmics métamorphosé en métal goth par Marilyn Manson, énorme tube de 1995. La même année, le petit Brian Warner reprend I Put A Spell On You avec un talent similaire, puis montre de nouveau son intérêt pour la new wave avec Tainted Love de Soft Cell en 2003, qui confirme sa capacité à s’approprier le son des années 80 pour l’actualiser. Pour la rigolade, rappelons que le Limp Bizkit des débuts avait punkisé Faith de George Michael, preuve que les branleurs de Jacksonville ont eu quelque temps de l’humour et du talent. À l’inverse, Tori Amos a décidé de nous endormir en reprenant Smells Like Teen Spirit au piano, tout doucement. Chut... Bonne nuit, Tori.

D’autres conceptualisent davantage leur approche de la reprise revue et corrigée. A commencer par Nouvelle Vague, la création décalée du Français Marc Collin, qui surfe sur la vague du revival post-punk et new wave en proposant une lecture inédite de certains classiques du genre. Pour le premier opus du groupe, Collin déclare avoir imaginé « une jeune bresilienne qui chante Love Will Tear Us Apart sur une plage à Rio dans les annees 60 ».

- Nouvelle Vague reprend la new wave façon bossa nova, ou la même expression en trois langues différentes

Du coup, The Cure, The Undertones, The Clash, Joy Division ou Depeche Mode prennent soudain des atours bossa nova (nouvelle vague en portugais), jazz et pop acoustique, le tout servi par des voix féminines aériennes. Au menu, quelques réussites comme l’excellent Too Drunk To Fuck des Dead Kennedys ou encore cette splendide version de Making Plans For Nigel de XTC, toutes deux chantées par Camille. D’autres morceaux en revanche se prêtent moins bien à l’exercice et pâtissent du relooking, comme A Forest de Cure. Nouvelle Vague a récemment sorti une seconde livraison nommée Bande A Part, plus pop mais toute aussi savoureuse, avec un fort sympathique Ever Fallen In Love With Someone (You Shouldn’t’ve) des Buzzcocks adorablement scandé par Melanie Pain, et un Bela Lugosi’s Dead (Bauhaus) de derrière les fagots. Restent encore des ratages comme Human Fly des Cramps ou ce Fade To Grey trop contemplatif.

Toujours dans le domaine de l’expérimentation, en 2001 Mike Patton et son groupe Fantômas sortent l’étrange A Director’s Cut, un défilé de thèmes cinématographiques fameux ravalés par l’ancien chanteur de Faith No More. Parmi eux, The Godfather, Rosemary’s Baby, Cape Fear (Les Nerfs A Vifs), Twin Peaks, La Nuit Du Chasseur ou Charade à la sauce métal hurlant. Curieux, intéressant, génial sur le papier, hélas un peu décevant à l’écoute. Patton a eu le tort de croire que des effets savants, des riffs violents et des cris sourds effraieraient davantage le pékin moyen que les poussiéreuses chansons originales. Or, la petite berceuse écrite par Christopher Komeda et fredonnée par Mia Farrow dans Rosemary’s Baby glace le sang bien plus sûrement que le blockbuster que nous livre Fantômas.

Enfin, modèle du genre et classe absolue, Johnny Cash a tâté de la reprise. Ce siècle n’avait pas encore un an que l’homme en noir, poussé par son producteur Rick Rubin, reprenait The Mercy Seat de Nick Cave [3], tragédie d’une noirceur idéale pour Cash, qui plaque sa voix sépulcrale sur ce son de guitare hypnotisant. Des tas de reprises naîtront de cette collaboration avec Rubin, d’anciens morceaux mais aussi des choses inattendues comme Rusty Cage de Soundgarden, ou Hurt de Nine Inch Nails, dont les sombres paroles sur la souffrance liée à l’addiction trouvent une résonance particulière une fois récitées par Cash. Gravement malade à la fin de sa vie, accro aux amphétamines et à certains médicaments, l’homme a subi son lot de douleurs et de drogues : « I hurt myself today / To see if i still feel / I focus on the pain / The only thing that’s real » Et c’est comme si l’homme en noir avait toujours chanté cette chanson incroyable, comme s’il en avait composé la moindre seconde... Tout semble naturel. Au point que Cash racontera : « J’ai retrouvé durant ces enregistrements, en reprenant ces vieilles chansons, la sensation que j’avais lorsque je chantais sur le porche de ma maison en Arkansas, enfant. »

Ce que la reprise veut dire

En jetant leur dévolu sur des chansons précises, les groupes n’hésitent pas non plus à faire leur un type de discours, que ce soit à travers les paroles ou la musique. Quoi de plus efficace lorsque l’on veut faire passer un message que de répéter ce que d’autres ont dit auparavant avec génie ? ou de le récupérer avec une idée derrière la tête, comme Aretha Franklin...

- Grâce au talent d’Aretha Franklin, le machiste Respect de Otis Redding devient un manifeste féministe

En 1965, Otis Redding écrit Respect, une complainte machiste dans laquelle il réclame à sa femme du respect quand il rentre du travail le soir. Un an plus tard, Aretha Franklin a l’ingéniosité de donner une leçon au phallocrate avec sa propre chanson ! A l’origine, le King of soul chante « All I’m asking you is for a little respect when I come home », ce qui devient dans la nouvelle version « All I’m asking is for a little respect when you get home ». Un petit changement qui fait toute la différence.

Autre décor, en 1969 a lieu le festival de Woodstock. En clôture, dans la matinée du dernier jour, Jimi Hendrix joue devant une audience considérablement réduite, à savoir trente à cinquante mille personnes. Pourtant, Hendrix va offrir au public l’une des plus légendaires pages du rock’n’roll en déconstruisant l’hymne national américain, The Star Splanged Banner, à l’aide des distorsions saturées de sa guitare électrique, symbole d’un pays meurtri et déchiré par la guerre.

- Hendrix à Woodstock ou l’hymne américain torturé par les feedback du guitariste

Biographe de Hendrix, Charles Shaar Murray analyse brillamment cette performance : « Nous avons là une interprétation de l’histoire qui ne laisse place ni aux exploits révisionnistes de Sylvester Stallone et Chuck Norris ni aux dramaturgies égocentriques de Coppola ou Oliver Stone ; elle dépeint, de façon aussi descriptive que peut le faire un morceau de musique, à la fois ce que les Américains ont fait aux Viêt-namiens et ce qu’ils se sont faits à eux-mêmes. »

Dans un registre différent, il se peut que le choix même d’un style de musique suppose un message. C’est le cas pour Pin Ups, l’album de reprises sixties que David Bowie livre en 1973. Des Kinks aux Easybeats, en passant par les Who et le Pink Floyd période Syd Barrett, Bowie réhabilite en douze titres le Swinging London qu’il était alors de bon ton de renier. Mick Jagger en personne n’ironise-t-il pas en arguant que « si vous vous souvenez des années soixante, c’est que vous n’y étiez pas » ? L’auteur de Ziggy Stardust n’a pour sa part aucune honte d’avouer son amour toujours vibrant pour une musique délaissée par les branchouilles de service.

Plus virulents, les Rage Against The Machine s’installent définitivement dans la rebelle attitude en sortant Renegades en 2000, collection de reprises à caractère contestataire. Une opportunité pour nous d’entendre les formidables versions de Kick Out The Jam du MC5, de Street Fighting Man des Stones ou de The Ghost Of Tom Joad de Bruce Springsteen. Cette dernière est une admirable variation sur le thème de la Grande Dépression de 1929 et les luttes sociales qui en découlent. Elle emprunte en effet le personnage de Tom Joad aux Raisins De La Colère de John Steinbeck, qui fut merveilleusement adapté à l’écran par John Ford avec Henri Fonda dans le rôle. La chanson reprend ce monologue épique de Tom qui rassure sa mère, inquiète de le voir quitter sa famille pour partir sur les routes et mener la lutte en faveur d’un monde meilleur : « Wherever there’s a cop beatin a guy / Wherever a hungry newborn baby cries / Where there’s a fight against the blood and hatred in the air / Look for me mom I’ll be there / Wherever there’s somebody fightin for a place to stand / Or a decent job or a helpin hand / Wherever somebody’s strugglin to be free / Look in their eyes mom you’ll see me. » Même avec toute la mauvaise volonté du monde, ce qui n’est pas le cas ici, Zack De La Rocha ne pouvait rendre fade des mots si chargés de sens et d’histoire.

L’histoire, justement, ne se répète pas, nous le savons, mais elle a tendance à bégayer. Près de quarante ans après la guerre du Viêt Nam, les Américains retrouvent donc le sentier des hostilités, qui les conduit vers le bourbier irakien. Certains groupes n’hésitent alors pas à condamner la politique de Bush junior. Comment ? Avec des reprises, évidemment. En 2003, les toujours aussi engagés Pearl Jam interprètent Masters Of War de Bob Dylan lors d’un concert plus ou moins acoustique au Benaroya Hall de Seattle. Le morceau est une satire très violente des "maîtres de guerre" dans les plus pures traditions pacifiste et antimilitariste.

- Un peace and love en décomposition illustre cet album de reprises pacifistes aux tonalités pessimistes

Un an plus tard, c’est au tour de A Perfect Circle de Maynard James Keenan de pondre eMOTIVE, un disque composé essentiellement de célèbres chansons pacifiques, parmi lesquelles on compte What’s Going On de Marving Gaye et Peace, Love And Understanding de Nick Lowe. En point d’orgue, on se délectera du Imagine de John Lennon, qui de bluette hippie niaise se transforme en requiem d’une civilisation. Le piano se fait macabre, chaque frottement d’archet sur le violon devient un couperet incisif et le ton de Maynard porte une gravité qui pend sur nos têtes comme une épée de Damoclès.

Loin d’être exhaustif, ce dossier, qui était à l’origine un simple article, n’a pas d’autre prétention que de faire découvrir de bonnes chansons tout en s’interrogeant sur le rôle et la signification d’une reprise. C’est pourquoi nous avons privilégié celles qui sont restées dans les mémoires, ou celles qui paraissent les plus significatives pour notre étude, par la qualité de l’interprétation ou par la pertinence de leur démarche. J’ajouterai que j’ai consacré plus de temps aux artistes qui me touchent qu’aux autres, d’où un grand nombre d’absences, lié aussi au manque de temps ou à l’ignorance. Quoi qu’il en soit, au cours de ce voyage au pays des reprises, un constat s’impose : la cover n’a rien d’un gadget gratuit, mais constitue au contraire l’occasion pour les musiciens d’accoucher d’une personnalité et de révolutionner les styles, avec au passage la possibilité d’amasser un pactole non négligeable. Mais surtout, par son unique existence, une reprise déguise une déclaration d’amour inconditionnelle pour la musique et lui sussure un "je t’aime" que chacun reconnaîtra s’il tend un peu l’oreille.

A lire aussi sur le sujet : Covers, une histoire de la reprise dans le rock, Emmanuel Chirache, Le Mot et le Reste, 2008, 210 p.

En français dans le texte...

Les reprises, c’est bien beau, c’est classe, ça montre qu’on a de la culture, mais bon... ça fait pas très in de ressortir toujours les mêmes vieux machins. Alors amis de B-Side, je le proclame haut et fort : il est temps de vivre avec notre époque !!! Arrêtons de vivre dans le passé, mettons-nous aux goûts du jour... Et à l’heure où toutes les générations de 7 à 77 ans revisitent nos belles sixties ripolinées (écoutez les Naast pour la génération 7 ans, et voyez la tournée "Salut Les Copains" pour la génération 77 ans), essayons de dresser un petit historique des reprises de l’époque (en gros 64-67). Et déjà à l’époque, la France n’est pas un modèle d’originalité, tous les styles y passent : british beat, mersey beat, garage US, Tamla Motown... Et déjà à l’époque, la France est le cancre de l’Europe, comparée à nos voisins nordiques, bataves, allemands, italiens et surtout espagnols. Peu de groupes sont signés chez nous et les tubes anglo-saxons de l’époque sont réservés en priorités aux "vedettes" (il s’en trouvait même qui appelaient ça des "idôles"). Résultat de cette politique du pire : quelques tas de boue, incapables de rivaliser avec les versions originales et qui n’ont comme charmes, 40 ans plus tard, que ceux du kitsch et de la ringardise. Cherchez bien dans les brocantes et autres vide-greniers... Je suis sûr que vous pouvez encore trouver quelques pépites comme Donne-Moi Ton Amour, reprise improbable du Gimme Some Lovin’ du Spencer Davis Group par Sylvie Vartan, l’adaptation (ou devrais-je dire le massacre ?) du mythique I Can’t Control Myself des Troggs par Stone affublée d’un titre ringard, Garde Ton Sang Froid. Et si, après l’achat de ces "merveilles", il vous reste quelque menue monnaie pourquoi ne pas chercher une version de For Your Love des Yardbirds, version renommée Une Fois et chantée par l’oublié, et c’est tant mieux, Monty ou encore Les Yeux Bleux où Sacha Distel ose reprend le Over & Over du Dave Clark’s Five. Okay, tout ceci est assez peu ragoûtant... Mais je suis gentil, je vous fais grâce de la tonne d’adaptation gerbeuses qui parsèment la discographie de Richard Anthony, Sheila, Frank Alamo ou Michèle Torr, la palme revenant sans doute à l’infâme Cloclo, le têtard chantant. Car, non content d’avoir émasculé une bonne partie du répertoire de la Tamla Motown, le Couineur a osé se frotter à cette perle qu’est I Fought The Law, sous le titre J’Ai Joué Et Puis J’Ai Perdu... Affligeant, non ??

- Richard Anthony qui reprend Blowin’ In The Wind sous le titre de Ecoute dans le vent... Croyez-moi, vous ne voulez pas entendre ça !!!

Pour ce qui est des reprises de groupes plus célèbres, on évitera tout ce qui est adaptation des Beatles. C’est carrément Waterloo fois deux [4] plus le Titanic. On sauvera néanmoins du naufrage Il Est Plus Facile de F.R. David, reprise de Strawberry Fields Forever orchestrée par l’immense Michel Colombier et puis aussi Erick St Laurent pour la triste Eleanor Rigby. Et c’est à peine si les Stones ont eu un peu plus de chance. Certes, leurs (I Can’t Get No) Satisfaction et Paint It Black ont beaucoup souffert des assauts d’Eddy Mitchell pour le premier et de Marie Laforêt (Paint It Black qui devient Marie Douceur, Marie Colère... sans commentaires). Mais, ils ont aussi bénéficier d’excellentes reprises. Lorsqu’un quasi-inconnu du nom de Marc Humbert chante Congratulations sous le titre Félicitations, il n’y a rien à dire, il les mérite... Et Ronnie Bird ("Merde... Je viens de voir passer Patrick Eudeline...") qui enregistre The Last Time sous le titre Elle M’Attend.

Bon, les Beatles et Stones, me direz-vous, c’est du gros poisson. C’est normal qu’ils soient la cible de tous ses interprètes vaseux. Mais même un groupe moins vendeur comme les Kinks ont dû supporter les coups bas de nos stars nationales. Vous voulez des exemples ? Serge Lama qui transforme Apeman en Superman, Frank Alamo qui, à partir de Tired Of Waiting You, roucoule Ma Vie À T’Attendre, Petula Clark qui jette son dévolu sur Un Jeune Homme Bien (A Well Respected Man sonne tout de même beaucoup mieux) et le déjà très kitsch Dick Rivers qui a chatsauvagisé You Really Got Me sous le titre de La Seule Qui Me Tient. Ça vous suffit ?? Bien... On peut donc passer aux réussites car finalement Le Jour, Le Jour, Le Jour (All Day And All Of The Night) par les Lionceaux ou Mais Que Fait-Il (Dedicated Follower Of Fashion) par Gilbert Safrani & les Boots s’écoutent sans trop risquer un rejet de l’oreille interne. De même que pour la version de Till The End Of The Day rebaptisée Jusqu’À La Fin Du Jour par les obscurs Witackers est très honnête, surtout comparée aux 200€ que coûte leur EP sur l’impitoyable marché du collector.

Du côté d’Eric Burdon et ses Animals, je pense qu’il est inutile de parler des diverses versions de The House Of The Rising Sun qui a été repris dans tous les sens... Je suis sûr qu’il en existe même une version belgo-helvético-monégasque. Et puis, l’évocation d’un certain chanteur qui aurait chanté ce morceau sous un titre commençant par "Les portes" et finissant par "du pénitencier" risquerait d’attirer Parick Eudeline. Donc, on peut passer directement à I’m Crying, devenue Tu Ne Peux Pas dans la bouche d’Eddy Mitchell, ce dernier étant un moindre mal puisque la chanson était à l’origine destinée à Sheila. Dick Rivers peut crier haut et fort C’est Ma Vie (It’s My Life), c’est tout de même Thierry Vincent avec Partons Et Courons Loin D’Ici (We’ve Gotta Get Out Of This Place) et Noël Deschamps avec Je N’Ai À T’Offrir Que Mon Amour (Don’t Let Me Be Misunderstood... sic !) qui touchent le jackpot.

Pour tout ce qui est des reprises de Gerry & The Pacemakers, des Searchers, du Dave Clark’s Five ou d’Herman’s Hermits, mieux vaut ne pas en parler. Il y a plus intéressant à faire et je n’ai pas envie de me mettre les amateurs de sucreries à dos. Revenons-en donc aux sympathiques Beach Boys dont les adaptations françaises sentent plus les plages bretonnes post-Erika que le sable fin de la Californie. Tout au plus gardera-t-on Fun, Fun, Fun, reprise par les Missiles et transformée en Fume, Fume, Fume, version qui se révèle finalement très actuelle de par son côté politiquement incorrect. Et comme les Français ont toujours bien aimé les chanteuses désignées par leur simple prénom (Non, Jennifer, Lorie et Priscilla ne comptent pas... On parle de chanteuses !!), notons quelques réussites féminines : Mes Rêves De Satin (Nights In White Satin des Moody Blues) par Patricia, Ces Bottes Sont Faites Pour Marcher par une émule de Nancy Sinatra nommée Eileen et surtout une reprise du standard garage In The Past par Delphine, qui est en fait une semi-reprise puisque la demoiselle chante directement par dessus la partie instrumentale du morceau original du groupe We The People.

Et restons chez les yankees pour quelques trucs sympas... un Summer In The City (Lovin’ Spoonful) transformé en Personne Dans Cette Ville par Dan & Vanny (deux inconnus sortis de nulle part), Noël Deschamps reprenant tour à tour le Let Me Be des Turtles (Comme Je Suis) et Laugh, Laugh des Beau Brummels (Passe Ton Chemin) ou encore Ronnie Bird ("Patrick Eudeline !! Dégage de ma piaule !!") avec Ce Mauvais Journal (Almost There chez les Turtles) et Cheese (à l’origine, Lies par les Knickerbockers). Enfin, il faut signaler un OVNI musical, un certain Nicolas Nils & les Murators qui ont repris deux titres des Seeds (!!!), Pushin’ To Hard et Try To Understand devenant Il Faut Trimer Dur et Faudra Compter Avec Moi. Bien entendu, toutes ces versions sont loin de valoir les versions originales... et il en est de même pour ces pauvres anglais qui se retrouvent rabaissés à S’Il Faut Un Homme (I’m A Man du Spencer Davis Group) par Tony Mark & les Markmen, Je Ne Peux L’Oublier (Heart Full Of Soul des Yardbirds) par Thierry Vincent ou encore Ce N’Est Pas Une Vie (Sha-la-la-la-lee des Small Faces) par Pussycat. Là aussi, sans être honteuses, ces covers ne sont définitivement pas au niveau des originales.

- Pochette du single Où va-t-elle ?. On admirera la coupe de douille que même le batteur des Naast envie...

Mais évitez de tirer quelque conclusion hâtive !!! Il y eut quand même quelques franches réussites, certes noyées dans un océan d’approximations et de médiocrités. Citons par exemple une version de You’ve Got What You Want des Sorrows, et si elle est devenue Comme Au Poker dans la bouche de Larry Greco, elle a surtout été produite et enregistrée par le seul génie de l’époque en France, le suisse Ken Lean. Sinon, Toi Qui Connais Les Filles, adaptation de Thinking Of You Baby (Dave Clark’s Five) par les Pollux n’a rien à envier à son modèle en terme de rugosité et de coupes de douilles... et ce, malgré le nom ridicule du groupe. Enfin, en haut du podium, l’incontournable Ronnie Bird (BLAM !! "Désolé, Eudeline, mais tu l’as bien cherché...") et son tiercé gagnant : Fais Attention (Find My Way Back Home des Nashville Teens), Tu Perds Ton Temps (Don’t Bring Me Down des Pretty Things) et surtout Où Va-T-Elle qui se paie le luxe de surclasser le Come On back originel des Hollies.

Voilà... On pourrait s’arrêter là, mais comme je sens que vous en voulez encore, on va se rabattre sur le bizarre (pour paraphraser Audiard), quelques trucs étranges voguant entre le sublime et le pathétique. En 1965, par exemple, les Sounders ont sorti un EP contenant quatre reprises d’Eddie Cochran. Certes l’objet était un peu en retard sur son époque. Mais la production de Ken Lean et la basse énorme portant un Summertime Blues devenu L’argent de poche forcent le respect et prouvent que ce morceau reste intemporel (et les Who d’acquiescer quelques années plus tard, sur une scène du côté de Leeds). Dans le style étrange, il se murmure que Fabrice (oui, oui, le benêt de la valise RTL) aurait enregistré Shape Of Things des Yardbirds sous le titre Ça Fait Au Moins Trois Mois... Alors, info ou intox ? Et gardons le meilleur pour la fin, nos chers Compagnons de la Chanson ne résistant pas à l’ambiance grégorienne de Still I’m Sad des pauvres Yardbirds qui auront décidemment été jetés en pature à n’importe qui. Au final, ça donne Les Corbeaux De La Nuit et je crois qu’il vaut mieux passer sous silence ce triste moment "musical". Sur ce, je vous laisse avec vos Naast ou vos momies déterrées pour la tournée Salut Les Copains, moi je vais me réécouter Metal Machine Music... Après ce que j’ai dû entendre pour écrire cet article, ça va me reposer.

PS : Cet article a été co-écrit avec mon ami Vincent Price III. Sans ses connaissances et son style percutant, il n’aurait sans doute pas vu le jour. Je lui adresse donc tous mes remerciements...

[1] Pour la petite histoire, un site a consacré une excellente page web à ce morceau et ses nombreuses reprises (dont une de Claude François !) : http ://perso.orange.fr/city.lights/spiritinthenight/covers/foughtthelaw.html

[2] Béatrice Ardisson passe l’essentiel de ses journées à chercher ces reprises pleines de contrastes ou qui marient les contraires pour réaliser la bande-son de Paris Dernière, fameuse émission de Paris Première longtemps présentée par Frédéric Taddei. Les compilations sont disponibles dans toutes les bonnes charcuteries

[3] Il me faut rectifier par ailleurs un oubli concernant Nick Cave : l’Australien a réalisé un excellent album de reprises nommé Kicking Against The Pricks.

[4] La bataille et l’atrôce chanson d’ABBA

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|