Dernière publication :

mercredi 15 avril 2015

Rechercher

par mot-clé

par index

Story Leonard Cohen, Part One

par Vyvy le 3 juin 2008

C’est l’histoire d’un Canadien errant, qui, de Montréal à Hydra, de New York à Nashville, de Los Angeles à ailleurs, a cherché la beauté, travaillé la perfection, pour toujours mieux la repousser et repartir, retenter, ailleurs, différemment. C’est l’histoire d’un gamin d’une banlieue huppée, d’une famille respectée qui se prend à être artiste. C’est l’histoire de vers, c’est l’histoire de voix, de leurs évolutions et de leurs volitions. C’est l’histoire d’un homme en décalage, qui se sent spartiate dans une société d’affluence, qui cherche dans le zen à devenir plus juif. C’est l’histoire, ou plutôt, une histoire, de Leonard Cohen.

Westmount

Cette histoire elle commence, de manière assez peu originale, par une naissance. Le 21 septembre 1934, Leonard Norman Cohen voit le jour, dans le quartier chic et anglophone de Westmount, Montréal. Sa famille, les Cohen, est bien implantée dans la vie locale où elle possède un prestige et une influence notables sur la communauté juive. L’arrière-grand-père, Lazarus, arrivé au Canada en 1869, rabbin puis industriel, le grand-père, Lyon, homme d’affaires et d’intellect, contribuèrent à la mise en place d’une vie juive à Montréal, qui voyait au début du 20ème siècle sa communauté juive quadrupler, pour approcher avant la guerre de 14 les 80 000 âmes. Les Cohen étaient anglophones, par opposition à la grande majorité de francophones, mais aussi par opposition aux juifs d’Europe de l’Est préférant le Yiddish. Le père, Nathan, et un de ses frères, firent la guerre puis reprirent l’affaire paternelle.

Nathan Cohen, comme son fils un peu plus tard, ne rentrait pas dans le moule paternel, entretenu par ses frères avec lesquels il ne s’entendait pas vraiment (son fils dira de lui qu’il était un homme enjoué, riant avec tout le monde sauf avec ses frères). Infirme depuis la guerre de 14, il a 39 ans (et habite encore chez ses parents) quand il fait un mariage un peu controversé, en épousant en 1927 Masha Klein, dont l’origine russe sonne à chaque mot. Infirmière pendant le conflit, elle est la fille d’un érudit rabbin, ami de la famille.

- Maison d’enfance de Cohen

Les Cohen s’installent à Westmount, comme le reste de la famille avant eux. On pourrait plutôt dire qu’ils restent à Westmount. Le voisinage très guindé et élégant sied à un Nathan Cohen qui ne quitte jamais son complet, et le parc sur lequel a vue la chambre du jeune Leonard occupera une place très importante dans les rêves et les fantasmes du poète grandissant. Sa sœur Esther, de plus de quatre ans son aînée, ne deviendra vraiment proche de lui qu’une fois adulte, et c’est donc avec des voisins et des cousins que Léonard passe son temps libre. La maisonnée est dirigée par sa mère, qui, s’occupant de plus en plus de son père malade, est aidée par une bonne et un jardinier, et la vie des Cohen est rythmée par la religion.

Le jeune Leonard, en tant que Cohen, prend une part active à la vie religieuse de sa communauté. Chaque semaine, il est au troisième rang de la synagogue, avec toute une brochette de cousins, d’oncles et de parents, et trois fois par semaine, il va à l’école hébraïque où sa connaissance des textes fait « honneur » à son nom. Plus tard, ce sera avec son grand-père maternel, le rabbin Klein vieillissant, qu’il étudiera le livre d’Isaiah, période qui le marquera, tant par la découverte d’un récit qui l’inspirera que par la figure de mentor que prit son grand-père.

Il existe plusieurs angles d’attaque, quand on cherche à relater la vie de Leonard Cohen. On peut le voir fuir de continent en continent, de chambres d’hôtel en chambre d’hôtel, dans ces lieux auxquels il s’identifie tellement qu’il s’écriera « I Am a Hotel » dans son court métrage de 1983. On peut le suivre de conquêtes amoureuses en déceptions, de femmes en femmes, d’une perfection à l’autre. On peut aussi le suivre de mentor en mentor. Rabbi Klein sera l’un des premiers d’une longue liste qui a commencé très tôt, lorsqu’en 1944 Nathan Cohen meurt.

La mort de son père, le jour de l’anniversaire de sa sœur, propulse Cohen hors de la norme, hors peut-être de l’enfance. Romancé dans The Favorite Game, cet épisode le voit devoir assumer le rôle du chef de famille, de la coupe du poulet dominical aux fêtes familiales. Le statut social de sa mère descend, l’argent aussi, et Leonard se retrouve de plus en plus dépendant de ses oncles. Ses relations avec sa famille paternelle, qui n’ont jamais vraiment accepté Nathan, resteront longtemps crispées. Leonard, lui, commence déjà à faire les choses à sa manière. Le jour de la mort du père, il fait son deuil à sa façon. Il écrit quelques lignes, un message, un poème, les insère dans la doublure d’une cravate de son père et va l’enterrer dans le jardin. La figure paternelle, celle du guerrier blessé et mort trop jeune, hantera Cohen, lui laissant un goût certain pour les armes, et les faits d’armes.

Les relations avec sa mère, très présente et un peu envahissante, poussent Leonard dehors. Dans ce parc qu’il déclare sien car personne ne le connaît ni ne l’aime mieux que lui ; ce parc où il regarde les nanny s’occuper des enfants, où il embrasse une voisine, où il rêvasse longtemps. A l’école, où Cohen est un bon mais pas exceptionnel élève. Là ou il brille, n’en déplaise l’image du poète tourmenté dont on aime l’affubler, c’est dans le sport, les activités extra-scolaires. Il fait du ski, du hockey, du foot, et quand il entre au lycée en 1948, il se passionne pour les clubs de débats et la représentation des élèves.

Vient alors le temps des découvertes qui façonneront le jeune homme. C’est, comme toute la communauté juive d’outre-Atlantique, en 1945, les premières images de la Shoah, qui marqueront profondément son œuvre poétique. C’est, en 1949, l’achat –après des essais au piano et à la clarinette peu fructueux- d’une guitare de seconde main, et l’apprentissage de cinq accords auprès d’un Espagnol amateur de flamenco qui se suicidera avant leur quatrième leçon. C’est, en 1949 toujours, la découverte de Lorca, dont l’œuvre va contribuer à l’ouvrir à l’art, un art ancré dans la vie, un art qui dit et agit. Et celle en 1950, lors d’un de ces summer camps nord-américains tellement différents de nos colos à nous, du mouvement folk américain, des Woody Guthrie et des Josh White, dans lequel il se plonge avec frénésie au travers du People’s Songbook où figure… The Partisan.

Et les femmes, me direz-vous ? Cohen grandit, et son attirance pour la gent féminine, pour l’observation de la Beauty at Close Quarters est bien là. Oui mais voilà, il grandit certes, mais pas beaucoup, et sa taille décidément petite est son plus grand obstacle dans ce domaine. Il pense un moment à des injections d’hormones. Il essaie à un bal de bourrer ses chaussures de Kleenex pour se donner quelques centimètres en plus. Et peu à peu apprend à vivre avec sa taille… Et à observer, et connaître les femmes. Mieux les connaître, les toucher, sera un des objets de son art, mais pour l’heure, Leonard s’adonne à l’hypnose, et arrive ainsi à hypnotiser et faire se déshabiller la bonne…

McGill

Leonard Cohen entre à McGill à l’âge de 17 ans et en sortira quatre ans plus tard, en 1955. Ces années d’université au sein de la prestigieuse et anglophone McGill vont être formatrices pour Cohen, lui permettre de découvrir sa (une de ses) voie, et aussi un peu sa voix, au sein d’un groupe de Country-western, les Bucksin Boys.

Ces années d’université, où il est encore une fois plus remarqué pour ses activités extra-scolaires (et sa manière de rénover à coup d’alcool et de poésie la fraternité et l’association de débat dont il s’occupe) que pour sa présence en cours. Son diplôme, obtenu sans grâce, le sera aux rattrapages. Mais ce diplôme, c’est ce qu’il sentait devoir à sa famille, à Westmount. Une fois celui-ci en poche, Cohen va d’ailleurs déménager, ce qui n’améliorera pas ses relations avec sa mère et le reste de la famille. Mais Cohen se voit en semi-bohémien, vivant une vie de liberté, mais consacrée a la poésie, qu’il découvre en tant qu’occupation et vocation à part entière au près des professeurs/mentors qu’il aura la chance de croiser dans les couloirs de McGill.

- Louis Dudek

Le premier, Louis Dudek. Louis Dudek, après avoir lu sans grand intérêt des poèmes de Cohen qu’il trouvait assez faibles, tombe sur Sparrow. Et là, il entraîne le jeune homme dehors et l’adoube poète avec les moyens du bord. Via Dudek, Leonard Cohen entre dans le monde alors en mutation de la poésie canadienne.

A McGill, ce beau monde qui croit en Ezra Pound, en la modernité, refuse l’image du poète canadien, décrivant sirupeusement un érable venu l’automne, et publie une revue, CIV/N , qui a un impact digne des revues d’art underground, c’est-à-dire infime. Ce beau monde a toutefois le mérite d’exister, de socialiser, dans des réunions mythiques, où l’on détruit et loue les poèmes des uns et des autres, à grand renfort de whisky, et de plus en plus, d’autres aides à l’écriture.

- Irving Layton en 1954

C’est au travers de ce journal que Cohen va publier ses premières œuvres, et au travers de ce groupe qu’il rencontre le grand Irving Layton. Layton est alors, et le restera, une icône des plus sulfureuses. Layton est juif, et sa poésie parle d’holocauste. Dans une société conservatrice et dans un Montréal bourgeois, Layton vante la femme, les femmes, la libération des mœurs. Il lie le poète à la classe ouvrière, écrivant pour le peuple, non pour ses pairs, et dans un parallèle intéressant avec Vanevar Bush, il milite pour que les poètes soient reconnu d’utilité publique et soutenus (financièrement notamment) par les autorités. Enfin, dans les oreilles du jeune Cohen, il chante que la poésie est une affaire sérieuse, à laquelle il faut se consacrer à plein temps, et que le bon poète cherche toujours de nouvelles expériences.

On pourrait passer beaucoup de temps à raconter la relation entre Irving Layton et Leonard Cohen. Mais on ne le fera pas ici, et on vous laissera, lecteur, méditer cette phrase de Cohen : « Je lui ai appris à se saper, il m’a appris à vivre éternellement ».

Et pourtant, la vie éternelle, ce n’est pas vraiment ce qui motive le Cohen en ces temps-là. Enfin, non pas que ces poèmes soient légers, ils parlent d’infidélité, de mythes, de politique, mais le jeune homme cherche surtout, via sa poésie, à séduire la gent féminine.

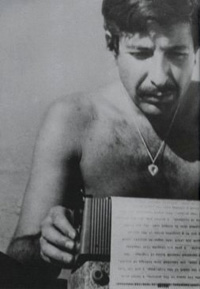

- Leonard Cohen en 1956

Il y a Freda qu’il connaît depuis sa fin de lycée, et qui, ayant déménagé à Rhodes Island, ne reste pas moins un personnage clé de sa vie pour les quatre ans suivants, entrant, sortant, et revenant. Et il y a toutes les autres, qu’il séduit à coup de poèmes et de ballades, à la recherche non de la femme parfaite, mais de l’instant parfait, qu’il collectionne. Il développe ces années-là sa vision de l’amour, fait de recherche de perfection et de refus de proximité, de multiples aventures, de personnes qu’on choisit d’aimer et qui nous emmènent, le temps d’une balade, le long d’un chemin que l’on n’aurait pas pris autrement, se changeant, les changeant. Les quittant, ou se faisant briser un cœur que Cohen a bien fragile.

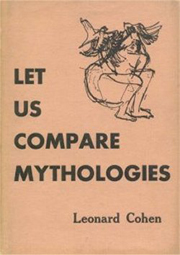

- Couverture de Let Us Compare Mythologies

De ces années d’université va sortir un recueil, avec Freda comme muse et illustratrice, Let Us Compare Mythology, et une renommée locale (il apparaît avec Layton et Dudek dans un disque de poésie en 1956, Six Montreal Poets). Premier numéro d’une série arrangée par Louis Dudek, le recueil (c’est-à-dire, les 400 copies tirées) se vendra et signera la fin d’un moment de la vie de Cohen. À la modernité de Dudek, il préfère l’appel à Dionysos et aux passions de la politique de Layton, et à Montréal, il va préférer New-York, et Columbia University.

Sur le départ

Leonard Cohen erre donc jusqu’à New-York. Pas pour longtemps, le temps d’une année, avant de rentrer à Montréal, et de repartir. Le profil de l’exilé, de celui qui n’est jamais chez lui, attire Cohen, tout comme les chambres d’hôtel.

A Columbia, Leonard s’ennuie. Il se lamente sur ces poèmes qu’il n’écrit pas, bien qu’il n’aille pas souvent en cours, et quand il y va, c’est pour écrire une violente critique de son propre recueil de poésie... Il est attiré par la scène bohémienne et beat du Village. Mais s’il fréquente Kerouac et son cercle, Cohen fait vraiment trop middle-class pour être accepté, et se retrouve relégué aux franges et arrière-cours.

Mais voilà, il rencontre Anne Sherman, qui lui inspirera le personnage de Shell dans The Favorite Game. Leur histoire sera courte, Anne, plus âgée et plus libérée que les précédentes conquêtes de Cohen, cherchant autre chose, mais la figure d’Anne va occuper une bonne partie du cœur de Cohen pendant les années à venir, lui servant de muse pour son recueil The Spice Box of Earth ainsi que pour son premier roman. La figure d’Anne ne sera que plus tard remplacée, sous le soleil grec, par celle de Marianne. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Après son année new-yorkaise, où il découvre une nouvelle manière d’exposer sa poésie (en la lisant avec comme support un groupe de jazz, la nuit dans les night-clubs), le voilà de retour au bercail montréalais, et Cohen hésite. Faut-il rejoindre l’entreprise familiale et se ranger, ou vivre, expérimenter ? Sous la raillerie d’un Layton, il travaille alors à la fonderie puis à la manufacture familiale. Alors, Cohen, rangé ?

Leonard travaille le jour, et Cohen écrit la nuit. Parfois, Cohen sort et tel un Hyde courtois, va passer la nuit à lire des poèmes dans les night-clubs embrumés de la ville. Le concept poésie+jazz prend bien et Cohen se sent pousser des ailes. Malgré les ricanements moqueurs de Layton, malgré les commentaires de Dudek (qui le voit abandonner le modernisme et se complaire dans la luxure et la mythologie), Cohen continue à fréquenter et apprécier ses maîtres.

Il passe l’été de 1958 comme moniteur dans un summer camp progressiste où il est réveillé par du Haydn, prend des photos de nus féminins et étudie l’histoire juive. Et dans cet environnement assez hors du commun, il fait son choix. Ce sera l’art. En septembre, il ne retourne pas au boulot, ce qui n’améliore les relations avec sa mère qui passe une bonne partie de l’année 58 dans un hôpital psychiatrique, afin de traiter une dépression causée par des médicaments qu’elle prend par ailleurs. Les visites de Cohen à cette institution seront très difficiles, et lui inspireront des passages de « l’autofiction » The Favorite Game qu’il publiera en 1963.

Pour Cohen, le temps est au changement. Il rencontre en 1959 A.M Klein, le poète juif de Montréal par excellence, qui vivait en reclus depuis quelques années. En lui, il voit un homme qui est sorti de sa communauté, et se retrouve, hors d’elle, sans défense. Cette dépendance, cette appartenance, Cohen la conçoit mais veut la maîtriser. Montréal encore une fois l’étouffe tant elle l’embrasse. Il a écrit assez de poèmes pour faire un nouveau recueil, il se sent devenir un vrai écrivain, un vrai auteur. L’ami Layton aidant, il empoche alors une bourse du gouvernement canadien pour aller écrire un roman en s’inspirant de ses voyages dans la vieille Europe.

Et Leonard s’enfuie encore une fois, traversant l’Atlantique, se dirigeant vers Londres, en plein hiver 1959.

En arrivant, il s’achète son famous blue raincoat chez Burberry et sa machine à écrire, une Olivetti qui le suivra une grande partie de sa vie artistique. Il est à Londres pour écrire, et c’est à Londres, chez les Pullman, qu’il va développer cette attitude d’artisan de l’écriture, au travail fréquent, minutieux et sérieux. Stella Putman, amie de son meilleur ami Mort Rosengarten qu’il rejoint à Londres, accepte de l’héberger si et seulement si Cohen accouche de trois pages par jours… Trois pages de quoi ? Trois pages d’un roman, Beauty At Close Quarter dont il va écrire le premier jet entre décembre 1959 et mars 1960. Toujours occupé par sa poésie, il fignole le texte de son recueil The Spice Box of Earth et décide avec son éditeur Jack McClelland d’en sortir une belle édition au printemps de 1961. Pourtant, ni Londres ni cette masse de travail ne suffisent à Cohen. Armé de sa bourse et de son ticket pour aller visiter le sud de l’Europe, il a la bougeotte. Ainsi, lorsqu’il entend parler au travers d’une connaissance d’une île en Grèce, où vivent des artistes et où on parle Anglais, son esprit d’aventure le titille doucement. Il ne faudra plus qu’une visite à une Bank of Greece où un employé fort bronzé lui vante les mérites du climat méditerranéen pour que Cohen fasse sa valise, direction Hydra et la mer Égée.

Hydra - You can’t live anywhere else on the world, including Hydra

- Cohen arrive à Hydra

Hydra est, au même titre que Montréal, un endroit formateur et chéri par Cohen. Pendant sept ans il va y habiter, au moins une partie de l’année, d’abord chez des amis, puis dans sa propre maison, une grande maison à trois étages avec vue sur le port, sans eau ni électricité. L’achat de cette maison pour 1500$ est, selon ses dires, une des meilleures actions de sa vie, et la maison aux murs de chaux blancs et à la vue sur le port est toujours en sa possession. Hydra, c’est, lorsqu’il arrive en 1960, une île qui commence à se faire connaître mais qui reste très simple, remplie de pauvres artistes qui viennent ici se dorer la pilule pour peu cher. Pour Cohen, l’environnement est idéal ; loin du dépaysement attendu, il se sent chez lui, se trouve enfin ( "I felt that everywhere else I’d been was culture shock, and this was home” - J’avais le sentiment que tous les autres endroits où j’avais été avient été des choc culturels, qu’ici, c’était chez moi.") . Le matin, il écrit, le midi il nage puis mange et le soir, au fond d’une épicerie, sur quelques tables de bois, se tiennent des salons littéraires épiques, et chez les artistes locaux s’enchaînent bronzages intégrals, infidélités et sourires de circonstance. L’ambiance plaît à Cohen et il va s’y faire de bons amis, comme l’australien George Johnston, romancier, Anthony Kingsmill, peintre et beau parleur, vivant au crochet de tout le monde, et y rencontrer une des femmes de sa vie, la blonde norvégienne Marianne Ihlen.

- Marianne et son mari

Marianne est alors jeune mariée, à Alex Jensen un romancier norvégien de talent. Ils ont un fils, aussi prénommé Alex, et forment aux yeux de Cohen une merveilleuse trinité, paroxysme de la beauté sauvage des artistes d’Hydra, qui dans leur grâce modeste accueillent le Canadien. Marianne et Alex, comme George Johnston et sa femme, et comme presque tous les couples d’Hydra, étaient voués à l’échec ; l’époque de renversement des structures sociales, la vie insulaire auxquels aucun n’est vraiment habitué, les longues absences d’un partenaire (pour vendre des tableaux, faire publier un livre, rapporter de l’argent) se montrent encore et encore trop fortes et les couples se trompent, se brisent, se reforment, changeant sous le beau soleil de Grèce.

Tout le monde s’intéresse à Marianne, que sa beauté nordique, sa modestie et sa gentillesse, ainsi que sa faculté à perdre la tête sous l’effet du vin, rendent irrésistible. Mais les autres femmes de l’île ne sont pas pour autant plus résistibles, et Alex quitte Marianne pour une journaliste américaine, la laissant sans grand sous avec son bébé sur l’île. C’est à ce moment que va commencer une relation très riche avec Cohen. Ils vont tout d’abord habiter ensemble, chez Alex puis dans la nouvelle maison de Cohen, et c’est graduellement qu’une longue histoire d’amour et un foyer vont se développer. Leonard et Marianne, tout les deux éduqués à l’ancienne, vont créer ensemble un foyer issu d’un mélange de respect, de courtoisie, avec un brin de folie et beaucoup d’amour, qui va se révéler plutôt propice à l’activité artistique de Cohen.

- Leonard et Marianne

Côté artistique, l’ambiance est alors assez ambivalente. Cohen trouve en Grèce une lumière, une philosophie, qui lui fait dire que sous le soleil d’Hydra tout est plus pur et plus vrai, qu’on ne peut y mentir. Ses poèmes pourtant parlent peu d’Hydra, mais nombre de ses plus fameux travaux en sont sortis, comme ce Birds On A Wire inspiré des oiseaux se posant sur un tout nouveau fil électrique, en face de la fenêtre du bureau de Cohen. Mais la Grèce ne paie pas, et il retourne dès l’automne 1960 à Montréal, pour essayer de tirer profit de la prochaine sortie de The Spice Box of Earth au printemps suivant, et apprend en décembre que son éditeur refuse Beauty at Close Quarter : trop obscène, trop malsain, trop peut-être autobiographique en fait.

- Episode de la Baie des Cochons, 1961

Que fait alors Cohen ? Il se sent libre, bizarrement et sur un coup de tête, il s’en va à Cuba, laissant son éditeur finir la publication de son recueil. Nous sommes en 1961, soit deux ans à peine après la prise de pouvoir de Fidel Castro. Sur la piste de Lorca, qui chantait les mérites de Cuba dans les années 30, Cohen espère aussi y trouver sa guerre civile espagnole à lui. Il y trouvera une ville décrépite, un style guérillero et pas mal d’emmerdes, dans un esprit de fin du monde intriguant. Cuba change, mais certaines activités (bordel, casino,...) d’abords interdites rouvrent car leur fermeture cause trop de chômage. Cohen a dit un peu tout et n’importe quoi sur ses raisons d’aller à Cuba, son amour de la violence, son envie d’être à l’endroit où se passent les choses. Et d’une certaine manière il y sera, étant sur l’île au moment de l’épisode de la Baie des Cochons ; puis plus tard, lorsque l’envie de partir le prendra, il sera arrêté par de zélés gardes persuadés que son passeport est un faux, et que c’est un Cubain cherchant à s’enfuir. Mais l’histoire montrera une fois de plus que Cohen a un don pour la fuite, et profitant d’une agitation à l’aéroport, il prend la poudre d’escampette et s’envole sain et sauf, quelques poèmes dans l’escarcelle.

Alors, de mai à août, il va profiter du succès de son recueil de poésie, à la fois critique et public. Le jeune auteur est de plus en plus reconnu, ce qui lui permet de renouveler sa bourse - même si un peu allégée - du Canadian Council of Arts. Il participe à des lectures publiques, et arrive à amasser une petite somme, sous le regard réprobateur de sa communauté de Westmount. Mais Cohen n’a alors cure de Westmount et il retourne, enfin, en Grèce, à Marianne, neuf mois plus tard.

Ainsi va se dérouler leur vie. Ils sont jeunes, ils voyagent et se retrouvent. Cohen file au Canada quand la neige lui manque et son compte en banque se vide, y reste quelques mois, le temps d’amasser un peu plus de 1000 dollars, ce avec quoi il peut vivre un an à Hydra. Il rencontre à Athènes Allen Ginsberg, qu’il reconnaît d’une photo, l’alpague et l’invite à Hydra. Ils conduisent ensemble, d’Athènes à Oslo où Marianne retourne de temps en temps, et s’engueulent sur la bonne vitesse de conduite (elle veut aller vite, et lui se veut raisonnable). Elle crée autour de lui une atmosphère magique de contentement, de doré, d’idyllique courtois, la table garnie, l’enfant, la femme-muse autour duquel il tourne.

- Couverture de The Favorite Game

Cohen trouve une autre maison d’édition pour son roman, à condition qu’il le raccourcisse vraiment, et la fin de 61 et l’année 1962 est largement passée à reprendre son roman, dont va émerger, deux ans après la finition du premier jet, The Favorite Game. Cette révision, il l’a faite en partie à Londres, à la demande de ses éditeurs, où il retourne voir les Putman, mais encore une fois il fuit Londres le plus vite possible, pour retourner à Hydra, où l’ambiance de travail ne sera pas au rendez-vous, terrible visite maternelle oblige. Les relations tendues avec sa mère ne s’améliorent pas du fait que, traditionalisme maternel oblige, un Cohen, d’une caste de prêtre, ne peut vivre avec une femme, non mariée et non juive de surcroît, si bien que pendant sa visite, Marianne cherche ailleurs un logement temporaire, perturbant évidemment le quotidien de ces deux-là.

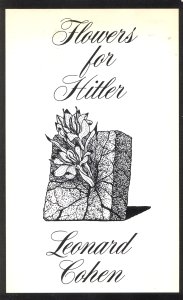

Mais l’année reste prolifique car Cohen, à son habitude, ne travaille pas sur une seule chose à la fois, et en profite pour parler à McClelland d’un autre recueil de poésie sur lequel il travaille Flowers for Hitler marqué par la Grèce, Cuba et l’holocauste ; et comme toujours chez Cohen, par l’amour, le judaïsme et l’introspection.

Flowers For Hitler, dont le titre de travail était Opium and Hitler marque un véritable changement dans le travail de Cohen. Pas tant la référence aux drogues - en effet Cohen se drogue très souvent, que ce

- Couverture de Flowers for Hitler

soit au haschisch que l’on trouve si aisément à Hydra, à l’opium auquel il a été initié par Alexander Trocchi, au speed ou aux amphétamines sous lesquels il écrit de plus en plus. Non, là où ce nouveau recueil choque, c’est dans l’abandon du lyrisme décalé de Spice Box of Earth et le plongeon dans le cru, le sordide, l’atroce de l’histoire et du désespoir. Cohen ne va pas très bien, enchaînant période de dépression sur période de dépression, et son œuvre s’en ressent. Il écrit à son agent américaine qu’il a donné sa santé mentale pour ce livre, et se plaît à penser que le recueil est un chef-d’œuvre, mais que personne d’autre au Canada ne pourra l’appréhender tant il est neuf et sauvage. Pour ce recueil encore, sa relation avec Jack McClelland va être cruciale. C’est l’éditeur qui le pousse vers le deuxième titre, et qui lui fait abandonner la dédicace à la génération de ses parents, la « Dachau Génération ». Cohen y préférera finalement une dédicace à Marianne. Et quant à l’art-work, gêné par la proposition vulgaire de Newfeld (qui avait fait l’art-work du précédent recueil) présentant une femme avec deux petites têtes de Cohen en lieu de poitrine, il se remet à dessiner, pour signer lui-même la couverture.

Sur Hydra, sa relation avec Marianne s’effrite. Officiellement tout va bien, il est auteur à succès, elle pose pour une boutique de luxe, et l’île devient de plus en plus célèbre auprès de stars telles que Brigitte Bardot ou Sophia Loren (qui y tournera même un film). Mais les difficultés, nées du langage notamment (Marianne parlant un anglais parfois trébuchant), s’affirment. Cohen se sent enfermé dans sa vie, dans son île, comme le seul poète au monde vivant avec femme et enfant. Pour Cohen, le seul engagement qu’il ait pris, c’est d’être vrai à son art, à sa destinée. Le reste n’est que contrats, et le contrat avec Marianne est à bout de souffle. Il étouffe et ne trouve plus plaisir à grand-chose. Alors il retourne quelque temps au Canada.

La voix de sa génération ?

De l’autre côté de l’Atlantique, dans sa natale contrée, Cohen est en train de devenir de plus en plus célèbre, et bientôt on l’affublera de ce sobriquet gênant « porte parole de sa génération ». Il participe à plusieurs conférences avec Dudek, Layton et d’autres poètes canadiens phares. Il s’en sort plutôt bien, même si ce genre de choses l’ennuie, lui aussi, de plus en plus. Avec la sortie de Flowers for Hitler, il s’attire les foudres de la communauté juive ; poète juif parlant d’holocauste, de sexe et d’infidélité, il suscite un mélange d’admiration et de rejet qu’il cultive à foison. S’il faut choisir dit-il, entre le prêtre et le prophète, il sera prophète, et il annonce que la crise du judaïsme tient au fait qu’on a abandonné les prophètes-poètes au profit des rabbins et des commerçants. Il sera cette voix critique mais isolée, cette image d’homme reclus dont il ne s’est pas encore dépêtré l’y préfigurant presque.

De ce passage canadien de la fin 1963 à la fin 1964 vont ressortir deux événements importants, un tour des universités canadiennes avec Layton, Gotlieb et Birney, qui, filmé, va devenir le premier film sur Cohen, sorti en 1965 ; Ladies and Gentlemen… this is Leonard Cohen, et sa rencontre avec Suzanne Verdal, danseuse, épouse du sculpteur Armand Vaillancourt, dont il deviendra l’ami et non l’amant, et qui lui inspirera deux poèmes, puis une chanson.

- Cohen revient à McGill 1965

Pendant ce temps-là, la voix de sa génération de plus en plus reconnue reçoit des prix littéraires canadiens, ce qui lui renfloue des poches bien vides. Et, en même temps que sa vie personnelle part en lambeaux, il semblerait que son pays fasse de même. Cette période des années 60 voit une révolution silencieuse gagner en importance à Montréal et dans le tout Québec. Trop longtemps les francophones ont été opprimés, méprisés. La violence apparaît même par sursaut, avec le plastiquage en juillet 63 d’une statue de la reine Victoria, dans Montréal. Où se place Cohen, québécois anglophone, et juif, dans tout ça ? S’il parle des vertus de la confédération, il se pense québécois avant tout, et si le Québec décide de devenir indépendant, il y restera, à sa façon.

Cette façon de rester au Québec va l’emmener de nouveau à Hydra, où,

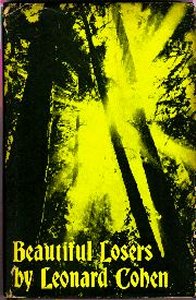

- Ecrivant Beautiful Losers

sous amphétamines et jeûnant (le jeûne, symbole de la maîtrise de ses appétits, étant bien aidé par la drogue, qui de fait, lui coupe l’appétit…) il passe trois heures puis douze, puis quinze, par jour à faire des recherches et à écrire son nouveau roman, Beautiful Losers, qui n’a pas encore ce titre, Cohen ayant pour l’instant envie de le nommer Plastic Birchbark. Le résultat est un des romans les plus expérimentaux des années 60 et est depuis un classique de la littérature canadienne. On y trouve sexe, philosophie, prières et Histoire. Les trois personnages plus ou moins réels, sont perdus dans un étrange triangle amoureux, fascinés par Kateri Tekawitha, la première sainte amérindienne, première Indienne qui, convertie, fit vœu de chasteté. Le texte change de forme et de point de vue constamment, et la sensualité souvent pornographique des pages fait scandale à sa sortie.

« Beautiful Loser is a love story, a psalm, a Black Mass, a monument, a satire, a prayer, a shriek, a road map through the wilderness, a joke, a tasteless affront, an hallucination, a bore, an irrelevant display of diseased virtuosity, a Jesuitical tract, an Orange sneer, a scatological Lutheran extravagance, in short a disagreable religious epic of incomparable beauty. » ("Beautiful Losers est une histoire d’amour, un psaume, une Messe Noire, un monument, une satire, une prière, un cri, une carte guidant à travers la Nature, une plaisanterie, un affront de mauvais goût, une hallucination, un ennui, une exhibition déplacée de vertue gangrenée, un tract jésuite, un ricanement orange, une extravagance luthérienne scatologique, bref une désagréable épopée religieuse d’une beauté incomparable.")

Leonard Cohen, 4ème de couverture de la première édition canadienne.

Ça y est, Cohen est une star (canadienne), et son dernier affront le rendant encore plus célèbre, on lui offre même d’animer une émission de TV. Mais voilà, l’émission ne se fera pas, et lui retournera sur Hydra, écrire encore un autre recueil de poésie, qui celui-ci ne fera pas de vagues. Parasites of Heaven regroupe des poèmes s’étalant jusqu’à 1957, mais Cohen a déjà la tête ailleurs. Il est célèbre, on le reconnaît même, preuve ultime, lorsqu’il promène sa gueule dans les rues de Montréal. Reconnu, connu, aimé, critiqué, faisant fureur auprès de ces dames, Cohen reste complètement fauché, a mal et marre de cette solitude insulaire. Il lui faut changer d’air et de métier, et voici qu’une nouvelle page de sa vie s’ouvre sans que la précédente se referme complètement. Nous sommes en 1966, et Leonard Cohen a 32 ans.

- Couverture de Beautiful Losers

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|